微信不讲“克制”:技术使命是提高效率

欢迎关注“创事记”微信订阅号:sinachuangshiji

文/无锈钵

来源:财经无忌(ID:caijwj)

12月26日,源自微信公众号系统的故障,再次引发了人们对于技术与效率之间的辩证思考。

在那之前,12月23日,微信发布了关于7.0.9版本的更新。

尽管微信官方对于此次更新后新增功能的描述,只有轻描淡写的一句“可以引用之前的内容”,但热衷于探索的网友仍然从庞大的更新包中窥出了玄机。

轰轰烈烈的“找茬”运动之后,朋友圈的表情包评论功能、聊天好友的权限设置、分辨文章来源的转发图标显示等一系列改动随即被扒出。其中的表情包评论功能更是一度在朋友圈引发了“斗图狂潮”,疯狂的讨论一直延续到其他的多个社交媒体上。

这并不是微信的更新第一次引爆舆论场,不同于手机QQ一年高达13次的更新幅度,微信对于新版本更为谨慎的态度早已在不知不觉中强化了人们的“关联心态”,再加上高达11亿的月活用户,足以让每一次更新背后都不缺乏话题与热度。

算上这一次,整个2019年,微信一共也只更新了区区9个版本,其中3个的存在意义更是简洁明了——“解决了一些已知问题”。

在如今充斥着创意和焦虑感的互联网行业里,这样的推新速度几乎是不可想象的。从某种程度上来说,张小龙和他的产品的确创造了一个奇迹:在这个万物速生速朽的时代里,微信用最少的改变,聚拢了最多的用户,并在此基础上实现了最大的永恒。

当然,在那之外,关于微信的种种争议并未就此消失。

01

微信不再克制?

这一次开放朋友圈表情包评论的争论,最核心的焦点只有一个:“微信是不是变了?”

在那之前,坊间对于微信这一款产品的评价,一直呈现着非常明显的两极化态势:

喜欢它的人认为,这款软件的各个方面都体现了实用性的极致,操作简单、性能稳定、审美均衡;不喜欢它的人则觉得,这款App细节简陋、用户体验匮乏、并且充斥着设计者的主观意愿,反馈机制更是一塌糊涂。

矛盾的评价背后,折射出的,其实是这款产品的尴尬处境——拥有着全世界最庞大的C端用户的微信,其设计思维几乎完全是To B的。

这也是为什么,同时拥有两大拳头社交产品的腾讯,并没有陷入内耗泥潭的原因,模仿ICQ起家的QQ和为阻击kik而生的微信,两者之间的关系,与其说是竞合,倒不如更像是互补。二者之间,QQ主打的是PC端、个性化、低龄人群、娱乐化场景,微信擅长的是手机端、高效率、全龄段、工具化社交。

相较于QQ的贵族化特权、丰富的装饰色彩、繁多的延伸功能,“克制”是人们称赞微信时最频繁使用的词汇,Pony本人也在内部会议上表示微信团队“保持了一种很克制的心态来做事情”。

作为乔布斯极简主义的忠实信徒,奥卡姆剃刀派首席弟子,文艺青年张小龙在设计微信之时将简洁这一特色发挥到了极致,不仅严格限制了无关的拓展功能,还从源头上保证了界面的精简有序。

以至于 " 摇一摇 " 这一功能上线后,在面对Pony对于竞争对手抄袭的担忧时,这位“宇宙第一产品经理”信誓旦旦的表示:“除非他做到了什么都没有,如果他加一点多的,就超不过我们了。”

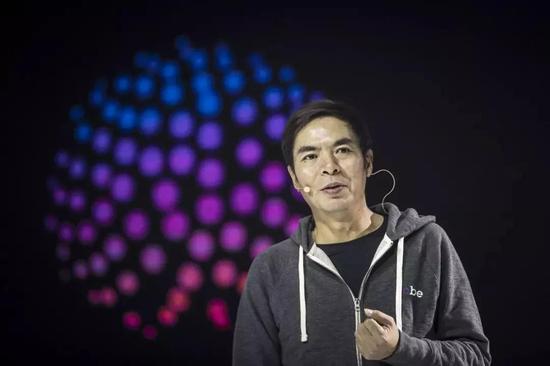

2017年的那场微信公开课PRO版里,怀着寻找新时代商机目的,花了1500RMB买票入场的各大精英们齐聚亚运体育馆,听着这位“微信之父”连说了几个小时的“不能”:

不能给没有运行过小程序的用户推入口

不能给小程序分类、排行、推荐

不能为小程序添加粉丝

不能给小程序推送消息

不能把小程序做成游戏

不能加入搜索功能

同样是在那场发布会里,张小龙阐述了一个即使是在今天看来依然有些“格格不入”的设计理论:

“好的产品应该是让人用完就走的。”

这一高调也随即成为了诸多人“伤仲永”的理论依据。回顾过去,可以说,在全社交产品领域,微信是公认“吃相”最好看的平台之一------理想主义色彩最浓、广告最少、娱乐性最低。对于流量一直保持着“克制”态度的微信,极少会做出主动固化和培养用户的行为。