广州出台多项政策深化科技管理改革

8月8日,广州市科技局召开科技创新政策专题新闻发布会,主题为“加强政策引领 深化科技管理改革”。发布会上,广州市科技局副局长王越西对2019年的广州科技政策进行了解读。

2019年以来,广州在科技创新领域出台了综合性政策《广州市进一步加快促进科技创新的政策措施》(下称“广州科创12条”),以及《广州市合作共建新型研发机构经费使用“负面清单”(2019年版)》(下称《清单》)《广州市服务科研院所建设发展的若干措施》(下称《措施》)等多个专项政策。

遵循“科学发现、技术发明、产业发展、生态优化”全链条创新发展规律,广州近年持续加大政策供给,构建了“1+9”科技创新政策体系及系列配套政策举措,促进形成了创新资源集聚、创新主体活跃、创新投入多元、创新机制顺畅、创新保护完善的良好创新生态。

助推科学发现:支持粤港澳合作▶▶

粤穗共设8000万元基金

8月伊始,一笔来自广州的科研资金首次成功跨境拨付至香港。广州通过南方海洋科学与工程省实验室向香港科技大学拨付香港分部2019年建设经费和港澳科研开放基金。这是源于今年3月20日,《广州市加强基础与应用基础研究实施方案》的印发。

根据相关政策,广州市政府部门将与广东省科技厅共同设立粤港澳大湾区(粤穗)开放基金,每年投入8000万元,共同支持粤港澳地区基础和应用基础研究。由此,广州科技项目资金可以划拨到港澳地区使用,港澳高校、科研机构无论是项目牵头单位还是参与单位,市财政科研项目资金均可直接跨境拨付到港澳两地单位账户。

“作为广深港澳科技创新走廊的重要节点,这些举措将有利于创新要素跨境流动和区域融通,推动粤港澳大湾区科研合作。”王越西谈到。

除了与港澳联手开展基础与应用基础研究外,广州在着力构建以高水平实验室为龙头,以重大科技基础设施和创新平台为支撑的基础科学研究支持体系。“广州科创12条”提到,将支持重点实验室、在穗高校、科研机构与国(境)内外知名高校、科研院所合作,共同组建国际合作科研平台。

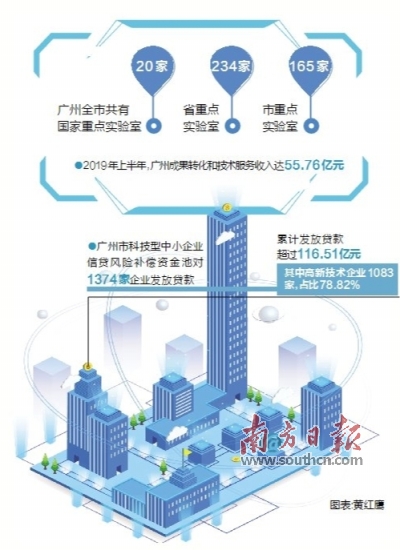

在系列政策的引领下,广州创建综合性国家科学中心已有坚实基础。目前,广州全市共有国家重点实验室20家、省重点实验室234家、市重点实验室165家。冷泉生态系统、人类细胞谱系、动态宽域飞行器实验装置、天然气水合物钻采船、大型水下智能无人系统等大科学装置正在加速布局。

同时,广州正在实施重点领域研发计划,加强重点产业领域的关键核心技术攻关。广州力争通过3—5年时间,突破一批前沿性、引领性关键核心技术。政府部门将采取自主选题和公开征集相结合的方式遴选项目,创新优化项目专家咨询评审机制和项目决策管理机制,大幅提高项目支持强度,单个项目财政支持经费达1000万元以上。

推动技术发明:为科技经费“松绑”▶▶

对科技经费实行“负面清单”管理

高校往往是科技成果的诞生地,广州是粤港澳大湾区内高校数量最多的城市。在五山——石牌高教区、环中大、环大学城等重点区域,广州打造了集科技成果转化、科技企业孵化、科技金融服务于一体的一站式创新创业平台,建设了开放式科技成果转化基地。

在现有科技成果转移转化的平台基础上,《措施》提出,广州将加速盘活创新资源,放宽土地使用限制,推动新增科技项目用地、“三旧”改造地块与科研院所自建园区连片规划,由科研院所集中运营,在约定期限内运营收益财政全额返还科研院所等。

推动技术发明,除了要打造基地平台等基础设施硬环境外,广州还针对政策机制等软环境,进行了建设。《措施》的出台,将广州市正在开展试点的突破性强、含金量高的政策实施范围拓展到科研院所。

例如,对获评新型研发机构的科研院所财政科技经费实行“负面清单”管理;市科技成果产业化引导基金对科研院所牵头成立的基金予以最高50%出资配套,对其成果转化投资管理团队给予最高750万元奖励等等。

“以往的科技经费管理是‘正面管理’,大家普遍反映不够灵活、用途比较单一。”王越西谈到,为改变这一现状,广州建立完善了以信任为前提的科研管理机制,按照能放尽放的要求,放宽科技经费使用门槛,赋予科研人员更大的自主权。