农业保险步入高质量发展快轨

金秋十月是收获的季节,今年我国有望迎来又一个丰收年。据中央农村工作领导小组办公室主任、农业农村部部长韩长赋介绍,今年夏粮增产,秋粮大部分长势良好,如后期不发生大的台风或者霜冻等自然灾害,我国粮食产量有望第5年稳定在1.3万亿斤以上。

经过12年的实践发展,作为分散转移风险的有效手段,我国农业保险在推动现代农业发展、保障粮食安全、稳定农民收入等方面所发挥的作用日益凸显。但随着乡村振兴揭开“三农”事业发展的新篇章,面对逐渐增长且越发多元的风险保障需求,农业保险也亟需加快向高质量发展的脚步。近日,财政部、农业农村部、银保监局、林草局等四部门联合发布《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),为这一进程吹响了号角。

数据资料

成绩背后仍存不足

来看这样一组数据。2018年,全国农险保费收入达571.41亿元,是2006年的67.4倍;农险提供的风险保障达3.46万亿元,是2016年的17.3倍;总赔款为423.15亿元,而在2007年支付给受灾农户的赔款只有0.97亿元,前者是后者的436倍。站在12年后回首来路,农业保险取得的发展成绩有目共睹。

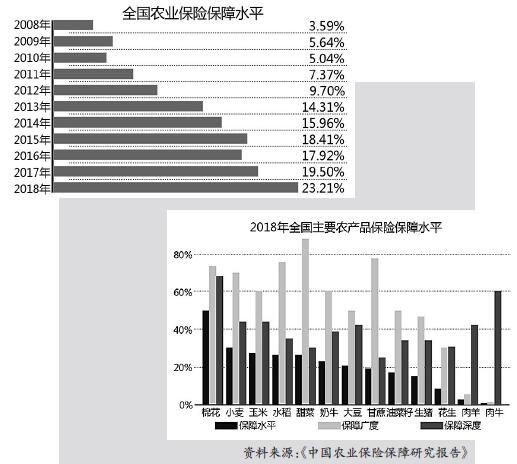

发展农业保险意在为农业生产撑起一张“安全网”,因此,保障水平是衡量农险发展的关键指标。数据显示,从2008年到2018年,我国农业保险保障水平从3.59%增长至23.21%,在11年间提高了6倍有余,年均复合增长率达18.49%。其中,种植业和畜牧业保险保障水平分别从2008年的3.83%、3.40%提升到2018年的11.98%、12.88%,年均复合增长率分别为10.92%、12.87%。

数据资料

目前,我国农险在保障广度上已经比肩发达国家。从保障深度上看,不久前发布的《中国农业保险保障研究报告》(以下简称《报告》)表示,总体而言,农业保险对粮、棉、油、糖、生猪、奶牛等重要农产品的保险保障程度相对较好,2018年上述品类保险保障水平均高于种、养两业平均保险保障水平。从保障深度看,种、养两业主要产品保险保障深度相差不大,单位保额已经能较好地覆盖相应作物生产的物化成本,对生产成本、全成本的覆盖程度也在不断提升,农业保险“提标”成效初显。

但是,我国农业保险的保障水平特别是保障深度仍与发达国家存在差距。在保障方面存在不充分、不平衡问题,不仅品少面窄,标准也较低,品种区域差异大。在补贴方面机制固化,激励导向性不足。与此同时,农险定价水平也需要提升,理赔服务需要进一步规范。

《指导意见》也指出,农业保险发展仍面临一些困难和问题,与服务“三农”的实际需求相比仍有较大差距。

政策出台利好发展

因此,站在启动政策性农业保险12年后的时间节点上,在乡村振兴战略推进实施的背景下,此时出台《指导意见》无疑对促进农业保险的发展有着重要意义。

农业保险“提标、扩面、增品”的要求在《指导意见》中有清晰体现。例如,在提高农险保障水平方面,今后将探索结合农业产业结构调整和生产成本变动,建立农业保险保障水平动态调整机制,在覆盖农业生产直接物化成本的基础上,扩大农业大灾保险试点。记者在采访中感受到,很多农户除了应对自然灾害带来的风险,同样希望能够借助保险手段来为自己的收入加上一个“安全阀”。《指导意见》的出台将进一步推动相关收入保险产品的实践落地,稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点实践的脚步也将加快。

农业保险的开展成效如何与农业保险的运行机制是否完善有着十分密切的关系,例如完善大灾风险分散机制就一直受到业界的期待。近年来,通过“保险+期货”的实践,多地特色农产品增添了更为全面的保障,农户收入也有了更为稳定的预期,同时保险在缓解农户融资难、融资贵等问题方面也发挥出重要作用。随着经营农业保险的险企探索“农业保险+”受到鼓励,可以预期,保险将会与其他金融工具形成更多联动并且在健全农村信用体系中放大自身增信作用。

此外,此次提出的完善保险条款和费率拟订机制以及加强农业保险信息共享,也有利于补齐农业保险基础设施短板,对于促进农业保险高质量发展无疑十分必要。