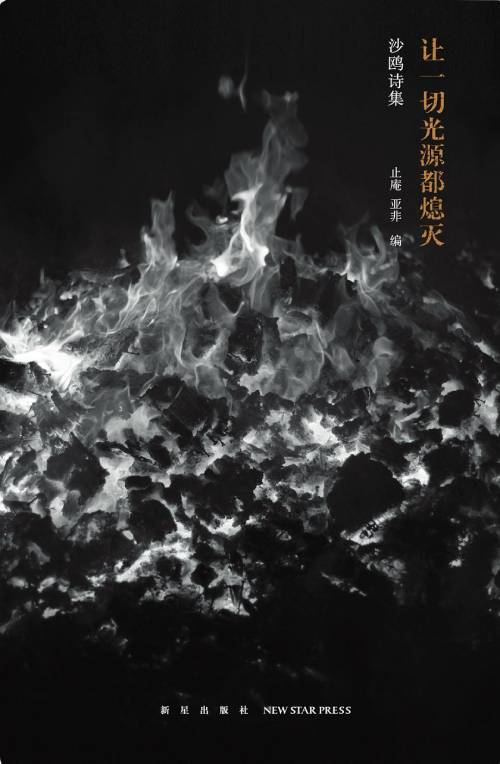

《让一切光源都熄灭》分享会:止庵谈父亲沙鸥

6月15日晚,北京的暑夜,百余名读者来到明丽的的单向空间·爱琴海店,等待着一场清谈的开始。今夜的图书分享会由新星出版社主办,围绕着诗人沙鸥新近出版的诗集《让一切光源都熄灭》展开。诗集收录了沙鸥在晚年所创作的现代诗,这些诗虽写于三十年前,如今读来仍为其瑰丽想象和奇特构思感到惊叹。分享会由知名编剧史航主持,与诗集的编者之一、著名学者止庵,以及青年诗人戴潍娜一起,和读者畅谈各自对诗歌的理解,并带领读者一同品读了从诗集中遴选出的篇章。

“这个时代还需要读诗吗?”,这是本次分享会的主题。对此,三位嘉宾分别从不同的角度做出了回答。止庵指出诗歌在古代所具有的鲜明的功能性,而由于技术进步,同样的功能已经能够通过其他的工具更轻易地实现,因而挤占了诗歌原有的生存空间。在古代,诗可以作为一种通讯的载体,广泛应用于人际交往,以一种优雅的形式传达情感和思想。唐朝诗人韦应物,就留下了大量的写给同侪的作品。这种实际的应用价值激起了人们对于写诗和读诗的需求。类似的,在早年电报还字字如金的时候,人们为了节省费用,也会主动地去炼字,把所有的信息简化到十个字以内,因为这是发送电报的最少字数。而在如今,人们已经可以轻而易举地通过互联网进行沟通,为了传达信息和情感而作诗也显得不再必要。因此,诗歌成为了一种更郑重却也更微妙的事物。

史航则从一个读者的角度分享了自己对诗歌的见解和不少逸事。一般人可能缺乏天赋和精力去雕琢文字,从而表达情感。那些能引起读者共鸣的诗歌使他们也能够用精妙的语句来表达自己的情感,并且通过这种共鸣来消解情感上的孤独。戴潍娜认为诗歌和生活存在着一种交织共生的呼应关系。看到美景的时候,是景色之美唤醒了关于诗歌的记忆,还是诗歌呼唤出了美景的诗意?对于止庵的观点,她补充说,诗歌的现实作用的消解,反而使之上升为一种脱离实际生活的活动。就像竞技体育一样,诗歌也已经成为一种对人类潜能的探求形式,不断地超越人类智力的极限。此外,在情感教育和审美教育中,诗歌也有重要的作用。诗歌总是能一语道破人生的本质,比如唐朝诗人李冶的名句“至高至明日月,至亲至疏夫妻”,便是对男女情感关系的深刻阐释。

敏锐的感受力和独特的角度,则是诗人们必备的特质。常人喝水,清澈而无味,诗人则是要在这统一的无味中分别尝出各样的味道来。止庵提到陈陶诗句:“可怜河边无定骨,犹是春闺梦里人”,诗人用自己捕捉到的联想使战争的惨烈跃然于纸上,激发起读者的悲悯之情。这样的诗句与历史记载有着截然不同的作用,史书上记录的事件、地点和伤亡人数或许永远难以产生诗句这样直观的情感效果。史航也指出,像“念君此去为永别,对君裁剪泉下衣”这样的诗句,就好比是伤口上的盐,能够使读者的情感也变得敏感起来。

说起诗人,人们往往会联想到举止异常、性格乖张、身处边缘、生活贫穷等形象。然而止庵讲起父亲沙鸥的几件往事,却不尽然如此。沙鸥生平喜好烹饪,即便是在后来的追思会上,朋友们念念不忘的是沙鸥家中美味的饭菜。由于疾病,晚年的沙鸥在饮食上有许多忌口,于是他常在床侧放上几本菜谱,通过文字的描述来解口腹之馋,足见其对于生活的热爱。但沙鸥也有诗人疯狂的一面。据说当年他在香港时,刚好在刮台风,因为他是四川人,没见过台风,就独自在西环抱着电线杆子,经历了整场台风。这就是诗人非日常的一面。

关于《让一切光源都熄灭》这本书籍的出版,也有一段故事。