《首都国际人才社区建设导则(试行版)》解读

原标题:完善顶层设计 营造“类海外”环境

——《首都国际人才社区建设导则(试行版)》解读

首都国际人才社区是北京着力打造的优化发展环境、吸引国际人才的创新品牌,也是以人才工作促进城市更新发展、提升广大市民生活品质的探索和尝试。2017年,北京市人才工作领导小组出台了《关于推进首都国际人才社区建设的指导意见》,首次在全国提出国际人才社区概念,确定了有海外氛围、有多元文化、有创新事业、有宜居生活、有服务保障的建设目标,为国际人才在京发展营造拴心留人的环境、提供美好的生活,着力增强国际人才的认同感和归属感。社区建设启动以来,现已形成朝阳望京、中关村科学城、未来科学城、新首钢、通州、顺义、怀柔科学城、经济技术开发区8个国际人才社区,并纳入了党中央、国务院批复的《北京城市总体规划(2016年—2035年)》,成为北京推进国际交往中心、全国科技创新中心建设的重点任务。

经过近3年的建设,社区理念不断强化,海外院士专家工作站、未来论坛、海高大厦等一批发展平台有序落地,国际人才公寓、学校、医院等一批重点项目加速建成,取得了一定成效。在此基础上,为进一步提高社区建设的科学化专业化水平,市人才工作领导小组办公室委托北京市建筑设计研究院与清华大学组成课题组,先后深入8个国际人才社区开展3轮调研,对比研究了美国、日本、德国、新加坡等近30个发达国家或地区的建设经验,反复征求了28个市级有关部门的意见,编制完成了《首都国际人才社区建设导则(试行版)》(以下简称《导则》)。目前,《导则》已由市规划自然资源委和市人才办联合印发实施,是推进国际人才社区建设的权威标准和主要依据。

■ 一、编制思路

《导则》编制的整体思路是:对标国际,找准标准;找准问题,明确需求;找准短板,明确方向;找准差异,明确路径。按照《导则》的编制思路,制定了“1+3+9”顶层设计,即“一个中心、三大坐标、九大场景”。

“一个中心”即以国际人才需求为中心,坚持需求导向,实现类海外生活氛围。“三大坐标”指实现社区建设的国际化,生态化与数字化的建设理念。九大场景打造全功能的国际人才社区泛生态圈,明确导则引导的路径。国际人才社区已不仅仅是“住”的社区,而是一种全新理念。“泛生态圈”国际化社区指的是以核心工作区(创新、科技、金融)等为中心,向四周辐射,激发国际人才创新创业活力,满足国际人才生活工作需求的环绕式生态系统。

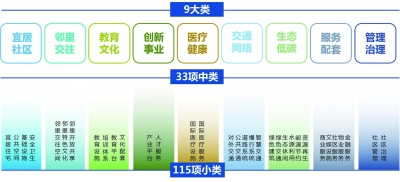

为确保《导则》能够引导各社区建设,在九大场景的基础上构建指标体系进行引导控制,从而保证导则的落地性。指标体系共分为9大类,33中类及115小类,全方位引导首都国际人才社区建设。

■ 二、社区营造

场景一:宜居社区。借鉴国际城市经验,国际人才社区鼓励步行优先、功能混合、促进人际交流的“小街区、密路网”街区模式。根据国际人才需求,提升人均住宅面积,建议国际人才公寓人均住宅面积大于等于45平方米。控制建筑层高,建议采用多层高密度居住街坊形式营造宜居住宅氛围。充分考虑国际人才公寓的安全性与便利性,升级安全设施,提供特色配套服务设施。

场景二:邻里交往。国际人才社区应建设积极的邻里交往空间,鼓励促进国际人才的交往,同时构建完善的邻里文化及管理机制。在社区建设中设置邻里中心交往空间,鼓励多元化的社区服务主体,提供人性化,多样化的社区服务,社区空间管理空间单元不大于80米×80米。同时制定社区邻里公约,鼓励国际人才积极参与邻里活动,促进互助资源共享。

场景三:教育文化。根据北京市国际教育资源分布情况,急需优化国际教育资源布局,确保满足国际人才的子女从学龄前到高中的教育需求,普及幼托机构,推进国际学校建设和本地教育国际化。构建丰富多元、全龄型国际人才社区的文化创新空间,增加社区级文化设施密度。

场景四:创新事业。依照各区产业发展定位,健全产业体系,搭建创建创新研发平台、产业孵化器、大数据研发创新生态系统,构建国际人才创新创业网络、复合产业发展的众创空间。各国际人才社区设立创新创业人才服务大厅,搭建国际人才创新创业的沟通交流平台,建立国际人才发展平台,组织具有国际影响力的人才交流活动。