中国水科技成果转化为何总是“创业未半”?

慧聪水工业网“中间链条的缺失已经成为限制我国水科技成果转化推广的瓶颈,也是走出目前困局的突破口。”水专项成果转化课题组负责人、江苏省宜兴环保产业技术研究院(JIEI)院长高嵩说。

科技成果转化本身已成新兴学科,创新长生命周期提速有关键环节

一位参与“十三五”国家科技竞争力相关课题的专家,在对比中美科研时发现,我国在很多领域的论文数量、论文引用率等方面和美国差距不大,个别还能略超,但成果转化率却比后者低了整整一个数量级。“为什么人家的成果转化率高?首先,科技成果本身质量好,技术就绪度高。其次,成果转化全流程中步骤多,且每一步都进行了质量和价值的提升。”

那我们在科技成果转化上的差距到底来自成果本身的质量,还是转化机制有问题?“两方面原因可能都有,但后者的差距更为突出。”对此,一方面,水专项相关管理部门近年来不断提高“出入门槛”,加强立项评估和结题管理,另一方面,也迫切希望提升水专项科技成果转化推广应用效率,并在相关体制机制上取得突破,这是本课题的初衷和立意。

在前期研究发达国家水科技成果转化规律时,课题组发现,国际上,科技成果转化本身已经成为一门“科学”。

“目前国际上一批知名科学家正在推动一个名为水创新动力学的新兴学科。”高嵩说,2018年,全球高端水环境技术市场咨询公司BlueTechResearch以及荷兰瓦赫宁根大学几位专家在《waterenvironmentresearch》期刊上就水技术转化推广过程的研究成果发表了“水技术生命周期分析模型开发及应用”一文。通过对488项水技术发展过程的追踪和分析,把技术的推广转化全过程分为“应用研发—中试阶段—示范工程—早期应用——快速推广—成熟应用”6个阶段,每个阶段各自有详细明确的评价指标。

“一项技术从最初应用研发走到成熟应用,大致需要10到14年时间,是一个长周期、多主体,多要素参与的复杂过程,但一些核心的要素和模式比如联合研发、验证示范、创业推动等,可以加速水技术成果转化推广的过程,这在国外先进的模式和经验中已经得到了验证。”高嵩说,利用这些核心要素,发达国家逐渐发展形成了一整套、全流程的方法体系和支持机制,值得我们充分学习和借鉴。

首先,以明晰的产业需求为驱动,多学科、产业与科技结合的联合研发与协作创新,能较大程度提高创新技术成果转化的成功率,缩短周期。

这几年,JIEI研究院一直追踪的荷兰水技术创新中心,是目前全球水科技创新机制方面理念最前沿、机制最灵活的机构。通过企业提具体研发需求,以小型研究项目建立起产、学、研高度信任的合作网络与机制,借助完善的技术研发、中试验证、市场推广全链条协作的技术创新生态,可将40项技术当年成功转化20项,这在水科技领域是非常高的水平。

其次,在政府支持下,有组织地建立一批面向市场的技术示范、验证平台,是水技术成果转化突破中试,走向市场的重要基础设施。这方面,新加坡PUB、荷兰莱瓦顿、加拿大南安大略水联盟等,都围绕服务新技术、新产品的验证和示范,建立了专门的示范工程管理机制和设施平台,构成其水科技创新生态体系的核心。

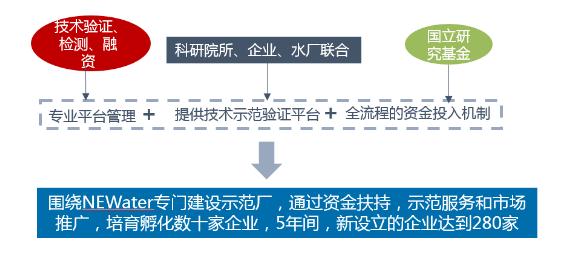

特别是新加坡,从解决本国水资源问题出发,实现了水科技创新的“三级跳”。当地政府全流程资金投入,科研院所、企业、水厂联合,建立完善针对创新技术、工艺开发各环节的验证平台,通过一系列示范工程,提供示范和市场推广服务,五年间新设立企业数量达到了280家,一跃成为世界级水科技创新枢纽。

高嵩同时表示,技术本身清晰的价值贡献与合理的商业模式,是一切技术、机构、平台存在和发展的根本和保障。同时,通过近年来对全球创新生态的持续研究发现,创业是科技成果转化最高效的方式。“水科技领域的技术创新,只有逐步推进与创业对接,才能通过产业化、商业化放大和延续价值。”

水科技成果还在转化初级阶段,突破中试尚缺专门的资金人才和设施

据初步统计,自“十一五”以来,水专项已累计研发突破1200余项关键技术,授权专利2500余项,发布标准、规范、技术指南等340余项。大量的科技成果资源为我国科技成果转化的实施提供了良好的项目源,但具备潜力的技术成果离真正迈向实际应用和产业化发展,究竟还有多远?普遍存在的转化难,病根到底在哪?