工作最不对口专业排行榜,谁是第一

“我好难啊!”

对于两只脚都踏入社会,正在经受“风吹雨打”的应届生来说,志愿填报、复习备考真的不算什么,选好一个职业、做好一份工作,才是难上加难。

难的背后,是大学生们在职业选择上的迷茫。在知乎平台,“大学学什么专业最好”的提问已有3000余个回答,1000多万次浏览。多数回答将各专业与其对应的行业前景连接,但结论不一。

2019年6月,麦可思研究院如期发布了《2019年中国大学生就业报告(就业蓝皮书)》(以下简称《报告》)。综合近年来的就业调研数据,大学生的职业选择问题也许可得到一个更好的回答。

学什么就要做什么吗?

学什么就要做什么吗?不一定。或者说,需要分学科来定。

从《报告》来看,2018届的毕业生中,医学学科的毕业生,其工作与专业相关度最高,为93%。农业学科毕业生所从事的工作与专业相关度最低,仅为57%。其它学科位列两者其间。

在这里,工作与专业相关度是指所调研毕业生的所学专业与实际工作相关的比例。也就是说,农业学科的同学们,从事的第一份工作就有近半数不在农业领域。

如果说仅应届生的就业数据比较单薄,那么引入2015届毕业生三年后的从业情况进行对比会更能说明问题。

对比来看,各学科专业对应的工作相关度整体呈下降趋势。这说明走入社会三年后的年轻人们更容易离开本科专业的领域,相对自由地选择自己想从事的行业。

不过,医学与教育学依然高居前二,印证了关于医生、教师“工作稳定”的民间说法。

此外,法学与工学的相关度排名也相对较高,似乎也在某种程度上与法律人、工程师需要“越老越吃香”的观点保持一致。

反观农学的“低迷”,则免不了人们长期以来的固有观念,以及对工作环境担忧的影响。

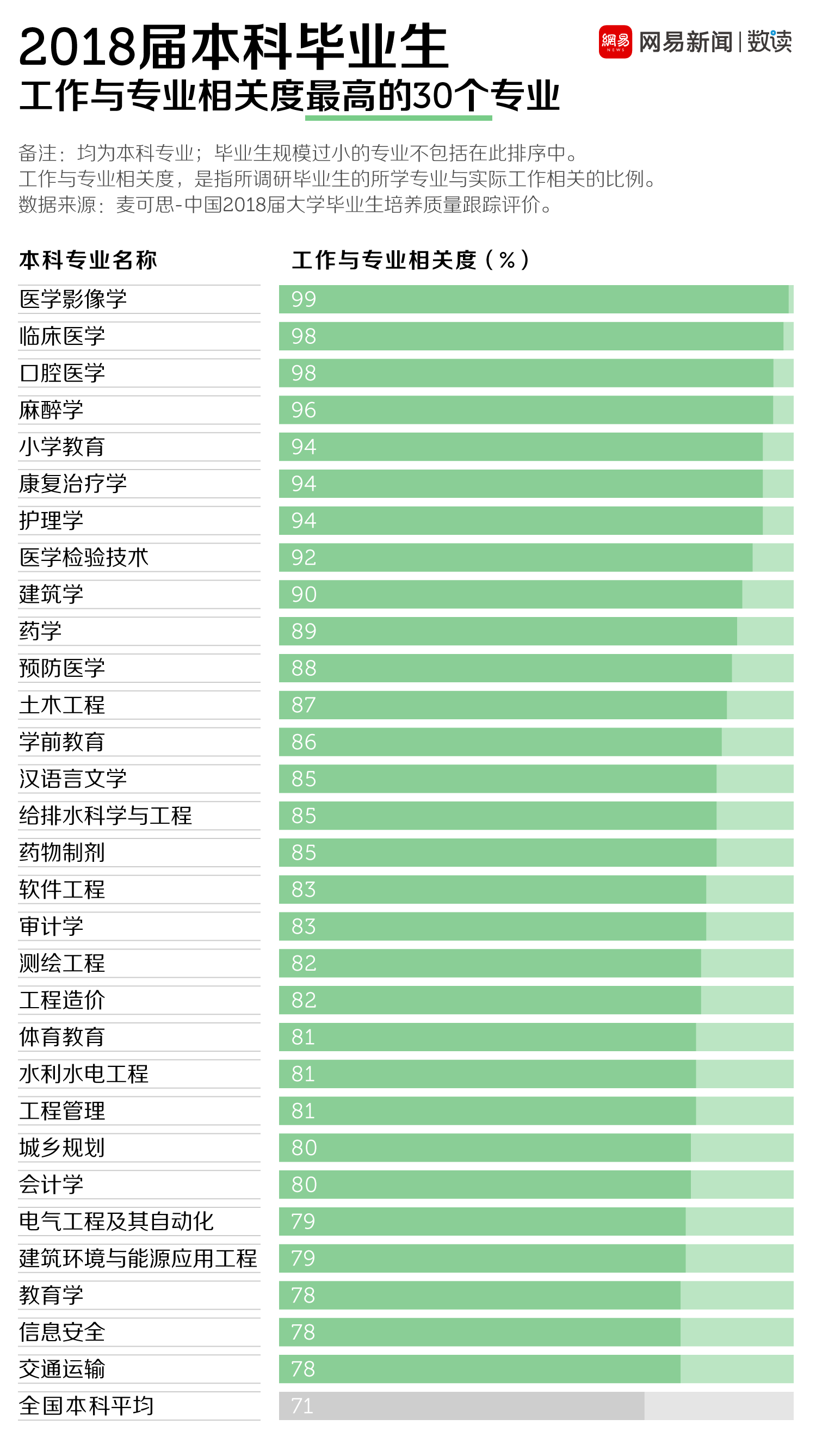

具体来看,与工作相关度最高的专业被医学占据多数。医学影像学、临床医学与口腔医学位居前三,几乎所有的毕业生都进入了与专业对应的职业轨道。

进入前三十的专业,也多属工科或教育学科。在全国本科专业的平均工作相关度在71%的情况下,这些高相关度的专业至少在一定程度上顺遂了父辈们“工作一定要追求稳定”的心愿。

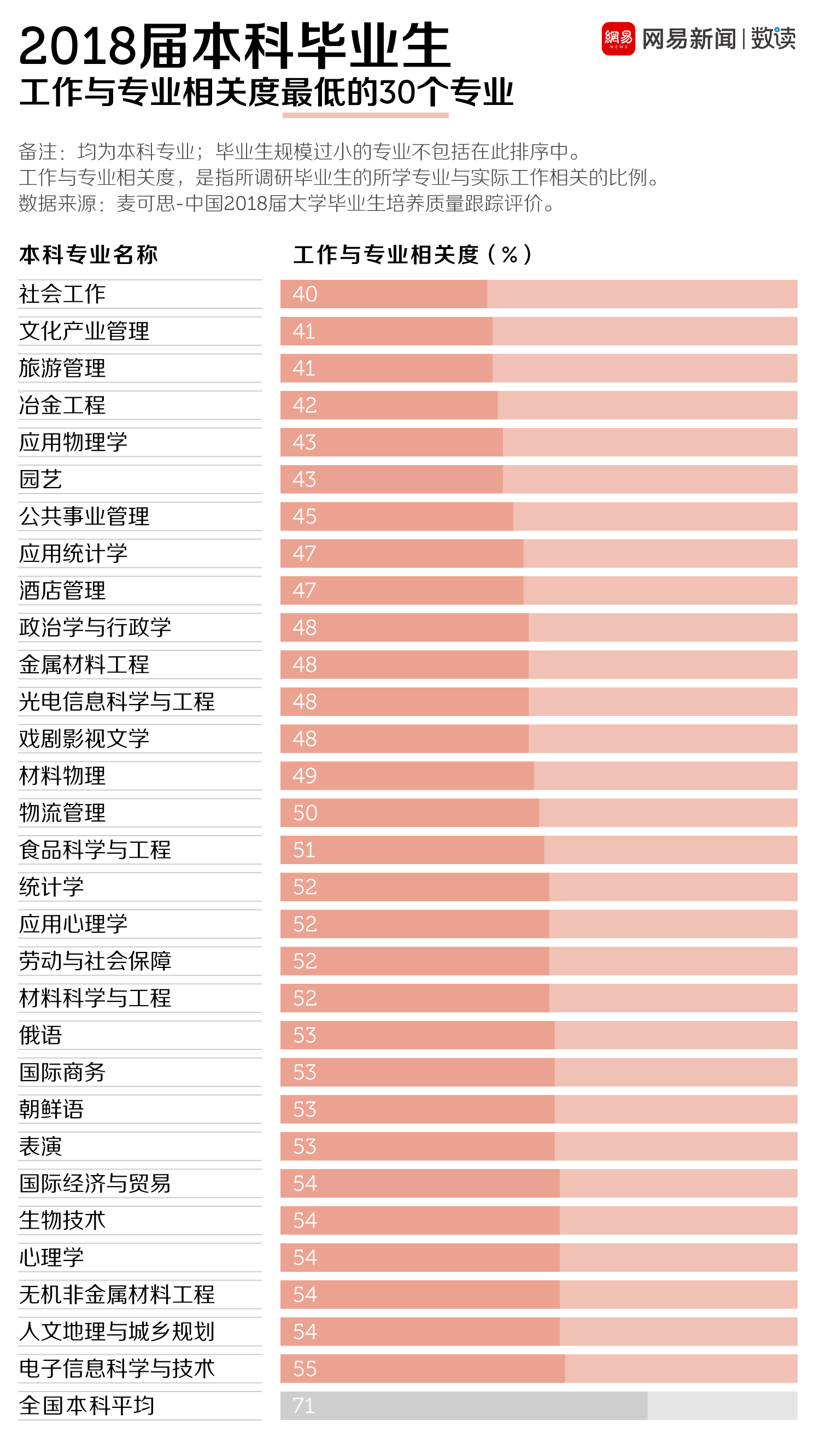

再将目光看向相关度最低的专业列表。社会工作位居最末,相关度仅为40%,其后为文化产业管理、旅游管理,冶金工程等专业。

如果将它们与相关度高的专业对比,会发现这些专业可以粗分为两类:一类是应用方向相对较窄的“冷门”工科或基础理科;另一类是技术性要求不高的人文社科,比如各种管理专业。

还有一些专业,复合两类特点。比如社会工作,就因为对口工作少且可替代性强,长期处于就业“黑榜”的名单上。

当然,应用方向窄、技术性不高,换个角度讲,就意味着更多元的流向。因此,这些专业的毕业生,会通过跨学科考研、考公务员、另行求职等方式,去谋得一份自己更愿意从事的工作。

相关度尽管与稳定有关,但从更年轻的视角讲,它并不是决定一个工作是“好”是“坏”的完整标准,更多的是受到行业特性的影响。

比如相关度极高的医学,除了与职业声望、行业前景有关,攻读学位期间的巨大精力投入、行业的相对独立性,使其毕业生本身也不具备较大的“转行”空间。

同时,相关度也不一定与待遇存在明确关联。在教育行业,吐槽自己“工作艰辛,待遇奇低”的老师们不在少数。而早早摆脱所学的毕业生,也许可以在其它领域谋得更理想的收益。

更何况,一个大的趋势是:换工作,早已成为年轻人的平常。

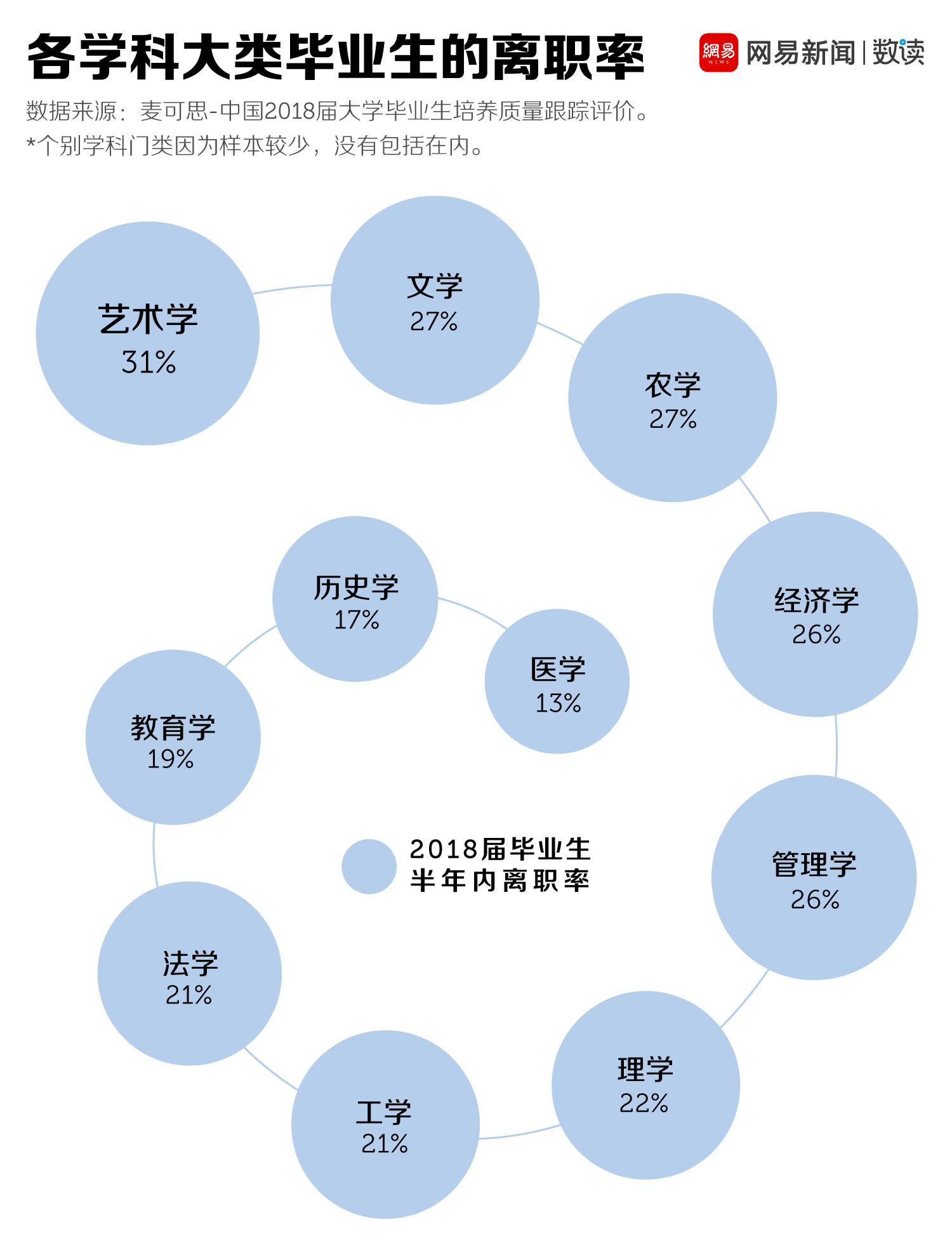

以《报告》中公布的离职率数据来看,2018届毕业生半年内的离职率多在两成以上,其中艺术学最高——近三分之一的艺术学科毕业生会在半年内再换一份工作。位列其后的为文学、农学、经济学等学科。

当然,单就艺术学,还可以有另外一种解释维度:艺术专业出身的同学们,更具备自由、独立的气质,因此在“稳定”这一指标之外,也倾向接受更流动的工作状态。

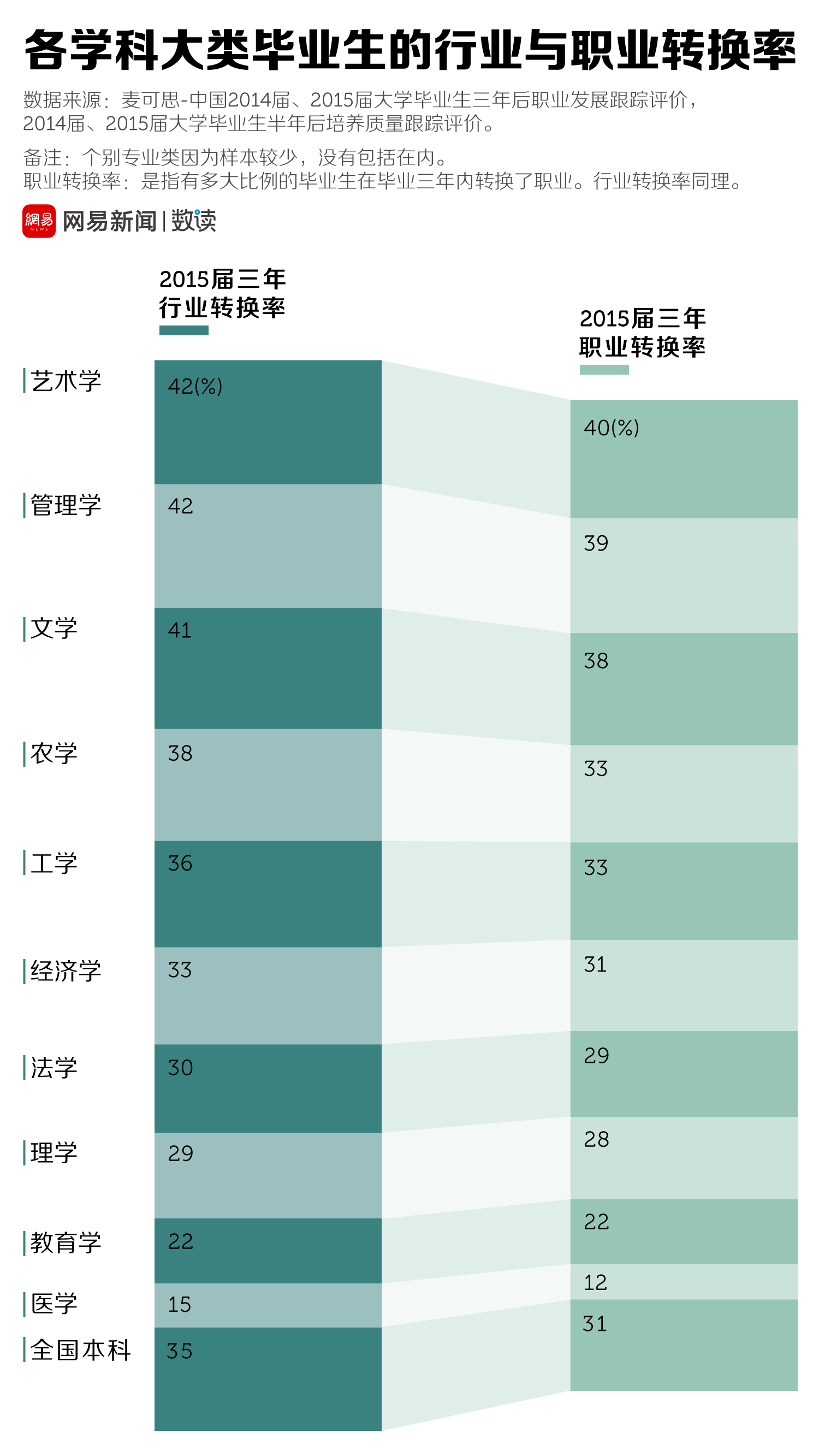

将时间延伸到三年,除医学与教育学,各学科的行业转换率还是职业转换率都不算低。

其中,艺术学、管理学与文学的毕业生,有约四成会在三年内转换职业。当然,这其中的大多数人,是直接“转行”。

无论是离职还是转行,背后的原因可以非常多样:可能是职业前景不好的主动退出,也可能是工作岗位的被迫离开,同时也有个人志趣的因素。

比如热度只增不减的互联网公司与公务员系统,这两个领域前景看好,且诸多岗位并不设置专业要求,因此吸引了无数的年轻人涌入。