WeWork估值暴跌过后的共享办公迷局

欢迎关注“创事记”微信订阅号:sinachuangshiji

文/赵宇

来源/深响

共享办公行业的剧情高潮迭起。

行业巨头WeWork不断地“带节奏”:

8月14日,WeWork向美国证券交易委员会(SEC)正式提交了长达350页的IPO招股书,目标筹集10亿美金;

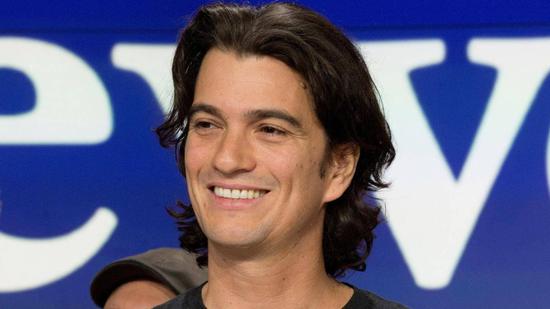

9月18日,由于此前的“将自家房产出租给自己创立的公司”等行为对WeWork上市产生了负面影响,创始人亚当·纽曼在内部会议上表示惭愧,六天后,他辞去CEO一职并放弃部分投票权;

9月30日,WeWork从美国证券交易委员会(SEC)撤回了上市申请;

10月22日,WeWork最大的投资方软银提出,将支付给亚当·纽曼约17亿美元遣散费并正式接管WeWork;

10月24日,WeWork被曝出计划裁员4000人,约占其全球员工总数的30%,此外英国《金融时报》也报道,因入住率低造成现金流失,WeWork正在寻求关闭中国的办公空间。

从最高470亿美元,到现在的80亿美元,WeWork估值遭遇滑铁卢。在WeWork宣布中止IPO计划以后,摩根士丹利首席美国股票策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson)发布的犀利观点迅速扩散——“为没有实现盈利的企业提供慷慨资金的日子已经结束了。”

WeWork的问题一下子被放大为“一级市场胡乱估值并且可以不受惩罚”的时代问题。(点此阅读深响深度报道《再见,烧钱时代》)

而跳出宏观视角,WeWork的估值下挫影响最大的,就是与它同行的共享办公行业。历史经验告诉我们,“行业第一股”一直都担负着“锚定”的角色。Uber在今年IPO的时候,选取的是早其两个月上市的竞争对手Lyft进行估值对比,两家公司在业务模式上非常类似,前者在收入、用户体量上是后者的约5倍,其最终IPO估值也是后者的5倍左右。

这也就意味着,WeWork的悲观情绪会直接传导到其他共享办公企业的后续资本问题。此时,保持低调、避避风头或许是个不错的选择。

不过也有人“迎难而上”——10月25日,据路透社消息,此前曾数次推迟其IPO时间的优客工场已经向美国证券监管机构提交了一份保密的招股说明书,希望在年底前进行首次公开募股(IPO)。

“消息人士称,优客工场在一年前的估值为26亿美元,目前已委托花旗集团和瑞士信贷负责其上市事宜。”

在经历了2018年一级市场的热捧之后,国内共享办公行业的整体氛围一下子冷了不少。除少数几家头部企业仍然保持着扩张态势外,更多的共享办公企业则面临着拿不到融资、停止扩张、裁员甚至闭店的窘境。

共享办公为什么不被人看好?国内的共享办公行业未来将会走向何方?为什么越来越多的共享办公企业都迟迟不能拿出盈利时间表?这到底是某一家公司的治理问题,还是整个行业模式的问题?带着这些问题,「深响」对行业整体做了全景式的扫描,试图梳理出共享办公行业的全貌,并判断其未来可能的发展趋势。

WeWork与共享办公的历史

WeWork的招股书是研究这一领域的绝佳材料。洋洋洒洒38万字,详尽披露了WeWork的经营数据、负债和可能风险等情况。

招股书显示,WeWork自成立以来就连年亏损:

2016年营业收入4.36亿美元,净亏4.30亿美元;

2017年营业收入8.86亿美元,净亏9.33亿美元;

2018年营业收入18.21亿美元,净亏19.27亿美元;

由于巨额的亏损,WeWork并不被投资者看好。人们普遍对WeWork的公司定位提出质疑:WeWork虽自称提供“空间即服务模式”(Space-as-a-Service),意在强调其技术驱动的属性,但WeWork整体营收的90%以上都来自会员的房租和相关费用。还有人说,WeWork的毛利率不到20%,并不像科技公司那样有较高的毛利率水平,实际上是个“二房东”。

此外,WeWork招股书中透露的数据也证实了它不是一家科技属性很强的公司。在WeWork的12500位员工中,有1000位工程师,500位设计建筑师,2500位社区经理。这个人数配比并不是一家科技公司或地产公司的标配,WeWork更像是一家传统的大型服务类公司。

WeWork此前的亏损日益扩大,最主要的原因还是它正处于扩张期,只要停止扩张,亏损就能得到大幅缩减。

而之所以如此急着上市,很大程度上也是出于公司现金流的考虑——10月以来,外媒频繁曝出,如果没有现金注入,WeWork将在11月中旬耗尽资金。而来自软银的要约收购方案则成了WeWork的救命稻草,但公司估值从此前的470亿美元直线下降到如今的80亿美元,WeWork和背后的软银都显得十分狼狈。