解读千方科技“边缘智能体”丨艾肯家电网

交通的市场非常碎片化,且有着众多高度细分的领域,各种先进技术和产品解决方案应用其中,经过多年的渗透无疑是极大的促进了行业的整体发展,但是交通各个子系统的建设节奏不同步、技术水平不同等、跨系统之间无法互联互通等方面仍有很多问题。

从技术的角度看,孤立无法使系统达到最优,个体和单系统的最优不是交通发展所追求的方向,融合才是智慧交通最核心的理念,感知融合、决策融合、控制融合等等是智慧交通系统建设和发展的关键要素,因此,在行业各个纵深积累较多的前提下,使单一场景的应用和交通系统的最优之间能够达到平衡,融合贯通并合理运用,很重要。

9月18日,基于交通行业的新需求新架构,千方科技发布了集感知、计算、控制、交互、通讯、管理和服务为一体的边缘智能体。为更详细的了解边缘智能体现有的功能定位和将在未来扮演的角色,赛文对千方科技产品研发中心总经理曹坤进行了专访。

据赛文了解,这是边缘智能体的首次亮相,边缘智能体共有三个系列,此次重点打造了边缘智能体-智能路口,未来还将陆续推出边缘智能体-智能路段、边缘智能体-智能门架。

在智能路口方面,边缘智能体具备较强的感知能力和边缘AI计算能力,并满足了软件定义基础设施、交通流全息感知、多场景智能计算、服务自主决策、交通智能管控合一、路车交互等需求,还可支撑高级别自动驾驶、交通数字化和实时管控。

什么是边缘智能体?

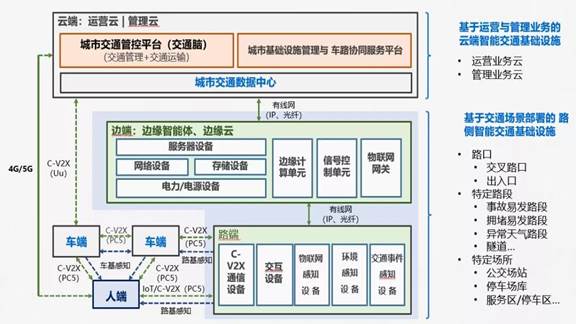

在万物互联的时代,系统架构都在发生变化,面对低延时、高带宽、高交互、高可靠性、多场景化等多元化的实质诉求,由端到云的两层架构开始向“云边端“的三层架构转变。

底层仍是路上的各类实体,主要完成交通要素的感知,以及控制指令的下达和执行;

边侧被定义为一个小脑,既有指挥动作的能力,也有承接部分大脑智力下沉的能力,在具体的对实时性要求比较高的场景中,也可以扮演指挥中枢的角色;

云端更多的是面向行业的通用能力和自身的云化能力及个性化能力;

边缘一层的概念引入,实际上是将使更多的系统计算能力,分布且下沉到路边,使交通系统从感知到控制执行的闭环周期变得更短,很多在原有的系统当中由于实时性无法保证的应用功能将得以实现,整体的运行效率更高。

在“边”侧,最核心的产品就是边缘智能体。

曹坤表示,所谓边缘,是指缩短了信息获取、信息处理、信息决策、执行控制的链条,解决了实时性的问题,实现了更多有价值的应用场景;所谓智能体,更多的是一个理念,关键词是融合,集聚了感知、算力、决策、控制等能力来满足不同的场景需求。

作为“云边端”架构下“边”侧的智能中枢、控制中枢和处理中枢,边缘智能体的主要功能如下所示:

第一,融合检测器数据、视频数据、千方大数据、互联网数据、物联网互联数据等各类数据,实现全路网的全息感知;

第二,使整个交通系统的决策控制由原来的集中决策转变为现在分层分步的决策;

第三,针对算法、接口、物理形态、环境以及各个细分行业准入标准的差异化,支撑多元的场景化应用;

从硬件上看,边缘智能体的外观形态只是一台“信号机”,但是其中的软件却是千变万化的,可按照不同的需求对感知的数据进行标准化的封装处理,再导入到具体的应用场景。

“弱化硬件形态,以实现功能为主”,是对边缘智能体很好的描述。

为什么要做边缘智能体?

在信号控制领域,海信、莱斯、千方、杰瑞、易华录、中控、海康等市场玩家越来越多,且仍有源源不断的后来者们,很明显,红绿灯是所有系统执行结果的出口,而交通信号作为城市道路建设中不可缺少的一环,历来是兵家必争之地。

纵观交通行业中的各路玩家,无论是传统智能交通企业,还是新晋的资本和科技企业,任何一家企业都会将自身最强大的一面作为“利剑”出击,扬长避短,围绕着优势形成合力。

曹坤表示,虽然大家的出发点不同,但最后一定会殊途同归。比如,所有人都会“归”到采集感知层面,不断强化并融合应用,包括边缘决策层的产生等等,都是最终的“归途”。

此次以信号机的形态来展示边缘智能体,也是因为北京市交管局已经发布的交通信号系统建设导则,导则充分考虑了车路协同、边缘计算的发展需求,定义了视频检测边缘计算单元,传统意义上的信号机将无法进入到北京市场。