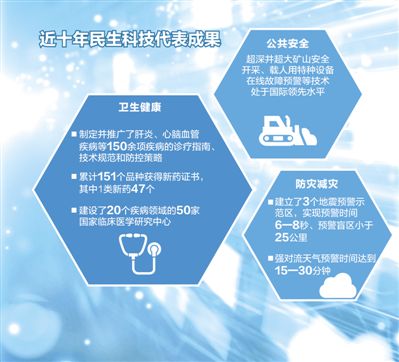

民生科技,創新惠民(民生視線)

數據來源:科技部

制圖:張芳曼

很多做過胃鏡檢查的人,事后都聞“鏡”色變:裝有攝像頭的細管要順著喉嚨插到胃裡,感覺翻江倒海。如今,同樣查看腸胃疾病,家住北京市通州區的粟女士隻需吞服一粒如藥丸大小的“膠囊”即可。

2018年,我國研發的、全球首台智能導航膠囊機器人亮相智博會。這個小機器人能夠大顯神通,得益於超低功耗生物芯片設計、多種生物傳感器開發、高密度系統集成封裝等技術難題被逐一攻克。

科技改變生活,這樣的例子層出不窮。

今年《政府工作報告》提出,發展民生科技。民生科技指的是什麼?近年來民生科技的發展有哪些亮點?使之更好增進民生福祉,還需要從哪些方面加力?

科技創新民生導向日益突出,成果造福千家萬戶

民生科技,一般是指與民生具有直接關聯的科學技術,它以服務民生為宗旨,把科技成果轉化到與民眾生活緊密相關的活動之中,達到降低成本、提高效益、改善人民生活質量的目的。

2011年,科技部印發了《關於加快發展民生科技的意見》,明確人口健康、公共安全、生態環境、防災減災為發展民生科技的四大方向。專家表示,這些領域是民生關注的熱點,卻是以往市場投入的盲點,投入機制、產業鏈規劃等方面存在短板。“十二五”開始,我國科技發展工作把保障和改善民生放在突出位置,圍繞民生熱點,開展了科技管理體制機制創新,加快組織實施國家科技重大專項並組織實施國家民生科技行動。

以百姓最為關心的醫藥創新為例,“十二五”期間國家重大科技專項醫藥專項方面,針對重大疾病防治需求開展的科研攻關碩果累累。截至“十二五”末,累計90個品種獲得新藥証書,在肺癌、白血病防治等領域打破國外專利藥物壟斷。

新藥專項成績斐然,一是得益於創新體系不斷完善——新藥專項重點支持綜合性大平台、單元技術平台、資源平台等創新藥物研發技術平台建設,逐步形成了以科研院所和高校為主的源頭創新、以企業為主的技術創新、上中下游緊密結合的網格化創新體系,使新藥自主創新能力大幅提升﹔二是創新驅動促進了醫藥產業快速發展——據初步統計,2015年規模以上企業研發投入約450億元,較2010年翻兩番,京津冀、環渤海、長三角、珠三角等地區形成相對集中、各具特色的生物醫藥產業集群,加快了區域經濟發展和產業轉型升級。

《“十三五”國家科技創新規劃》進一步明確:健全支撐民生改善和可持續發展的技術體系。在人口健康方面,“十三五”期間,中央財政資金投入金額超過250億元,涉及新藥創制、中醫藥現代化、食品安全等多個領域。農業科技進步貢獻率從2012年的53.5%上升到2019年的59.2%。

科技創新增進民生福祉成效顯著,老百姓真切地感受到了民生科技的“紅利”——

醫療條件更好了。對帕金森症患者來說,植入腦起搏器,能有效緩解肢體震顫僵直,提高生活質量。過去,腦起搏器隻有一家國外公司能生產,動輒二三十萬元,普通家庭難以承受。在政策支持下,清華大學李路明教授和團隊研制出了具有自主知識產權的國產腦起搏器,價格大幅低於進口產品。2009年11月以來,我國累計完成1.7萬例次國產腦起搏器手術,植入患者超過9000人。國產小分子靶向抗癌藥鹽酸埃克替尼在國家藥品價格談判中,促使國外專利藥物降價超過50%。

水更干淨了。“一把水壺用了好幾年,一點水垢也沒有。”河北懷來縣沙城鎮居民季全軍說。原來,他家裡的直飲水系統採用的是北京理工水環境科學研究院研發的先進水處理技術。

科研人員介紹,現在小區配備的淨水機,大多採用膜淨化技術,產出純淨飲用水要消耗比較多的淡水。北理工團隊創新水處理技術與工藝,修復、淨化、活化和礦化飲用水源,居民家的自來水可以直接飲用,同時減少當地淡水消耗量。目前,懷來縣實現優質直飲水入戶,日供水量3萬噸,惠及人口約20萬人。

空氣更潔淨了。在“大氣污染成因與控制技術研究”重點專項支持下,我國建立了重污染天氣應對技術體系,厘清了重點地區大氣重污染成因。其中,京津冀建成了國內最大規模的天地空綜合立體觀測網,以及1千米分辨率的精細網格化多污染物動態源清單。2019年,北京市全年PM2.5濃度為42微克/立方米,較2013年下降53%。

……

科技創新凸顯民生導向,科技研發鏈、產業鏈圍繞民生需求發力,越來越多的民生科技於無聲處改變人們的生活。

推動社會治理更加精細化、精准化