新太空竞赛:低轨卫星背后的中美大国博弈

欢迎关注“创事记”微信订阅号:sinachuangshiji

作者/喻隽哲 支持/远川研究所制造组

来源:远川科技评论(ID:kechuangych)

3月3日,吉利卫星项目在台州正式开工。吉利进军低轨卫星的消息一出,让人不禁联想到太平洋彼岸的另一位汽车狂人——Elon Musk。

SpaceX作为马斯克控股的另一科技企业,不仅仅造火箭造飞船,旗下的StarLink(星链)计划,同样是造低轨卫星的啊!

作为第二位造车+造星的选手,吉利难道是想复制马斯克的道路吗?

不仅如此,谷歌、亚马逊、三星、SpaceX、波音、腾讯,中国与美国两国的这些产业巨人们纷纷发布了进军低轨卫星通信领域的计划,阴谋何在?我们来详细分析下。

Part1.什么是低轨卫星?

书福哥这次要造的可是低轨卫星,这一下子从地上跑的升级到天上飞的,咱们先得捋清楚低轨卫星是什么?

低轨卫星是人造地球卫星的一种,是环绕地球运行的无人航天器,传输信号通过无线电传播。

这样说什么是人造卫星你可能不明白,但是你肯定知道GPS卫星定位。

当我们打开手机导航时,手机作为一个GPS接收器就会与至少4颗GPS卫星相连,通过无线电传输信号与卫星交换信息,计算得到我们即时的位置信息。这就是人造卫星日常的一个应用途径。

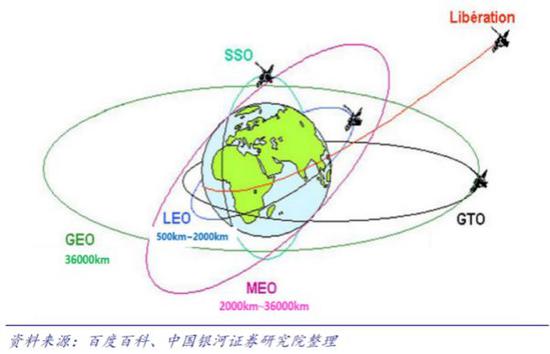

而人造卫星按轨道高度分类,可以分为低轨(LEO)、中轨(MEO)和高轨(GEO)三类。根据安信证券研报,其中低轨卫星是指距地面高度在500-2000公里环绕地球运行的无人航天器,相比中轨距地面2000-35786公里和高轨距地35786公里,低轨卫星的轨道高度最低,因此名为低轨人造卫星。

既然咱们离地面近,那肯定有咱们独特的优势不是?

高轨通信卫星由于离地面远,传输信号距离远、延迟大,据安信证券研报资料,一般延迟为500毫秒左右,而低轨卫星离地高度大大缩短,约为高轨高度的1/30,大多可以实现50毫秒以内的延时,接近地面光纤网络速度。

没想到这小小卫星能量倒是挺大,那之前怎么从来没听说过?

其实不然,低轨卫星在20年前曾有过一次辉煌期。

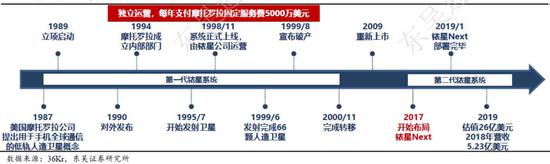

1987年,摩托罗拉提出手机全球通信的低轨卫星概念,并于两年后正式立项为“铱星计划”。

1997、1998两年期间,铱星计划一共发射了66颗用于手机全球通信的低轨人造卫星,并正式宣布运营。

然而,次年八月,铱星公司由于通话掉话率高达15%,数据传输率仅2.4kb/s,且业务收费高等重重问题,宣布破产。

一个摩托罗拉孕育了数十年,投入资金超五十亿美金的太空项目,仓惶落幕。

而时隔20年,全球无数巨头企业,包括谷歌、亚马逊、三星、SpaceX、波音、腾讯,纷纷发布了进军低轨卫星通信领域的计划,提出了OneWeb、StarLink、WeEarth等数十个低轨卫星通信方案。

自当年一代霸主摩托罗拉折戟之后,江湖豪强再战低轨卫星,各位的底气从何而来?

Part2.为什么要进军低轨卫星?

首先,底气从巨大的市场中来。

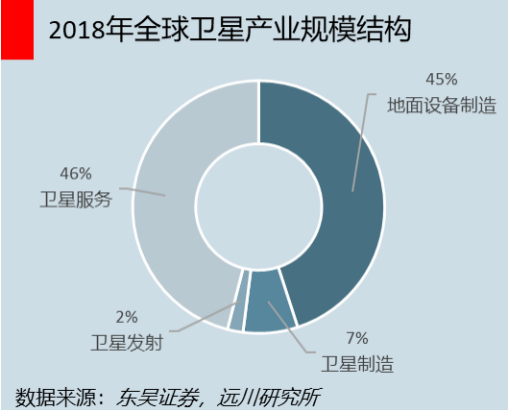

根据东吴证券研报:2018年,全球卫星产业总收入为2774亿美元。其中卫星产业规模主要来源于地面设备和卫星服务收入,占总产业收入的91%。而巨头们要进入的恰恰是这两项关键之处。

其次,底气从发射低轨卫星的低成本中来。

目前低轨卫星的生产已经实现流水线、批量化的方式。根据东北证券研报,低轨卫星行业目前总融资额度第二的OneWeb公司的单星研制成本约在60万美金左右,而咱们的北斗卫星和美国的GPS卫星的单颗造价都要远高于一亿美金,美国军用的AEHF-4卫星造价更是高达18亿美元。

光是卫星便宜还不够,还得要有火箭把卫星给送上天。