吴晓波:危急时刻,只有偏执狂才能生存

文 / 吴晓波(微信公众号:吴晓波频道)

《只有偏执狂才能生存》,仅凭这个书名,它就足以横行百年。

上世纪90年代的美国,出现了三位巨星级的职业经理人,他们个性鲜明,治业有道,均在危机时刻把庞然大物拉出泥潭,而且一改躲于幕后的传统,乐于传道分享,并各有一本超级畅销书行世。

他们是通用电气的杰克·韦尔奇(著有《赢》)、IBM的郭士纳(著有《谁说大象不会跳舞》),以及英特尔的安迪·格鲁夫(著有《只有偏执狂才能生存》)。

安迪·格鲁夫(1936—2016年)是一个出生于匈牙利的犹太人,20岁时,以难民的身份来到美国。1968年,他与鲍勃·诺伊斯、戈登·摩尔一起,在硅谷创办了英特尔公司。

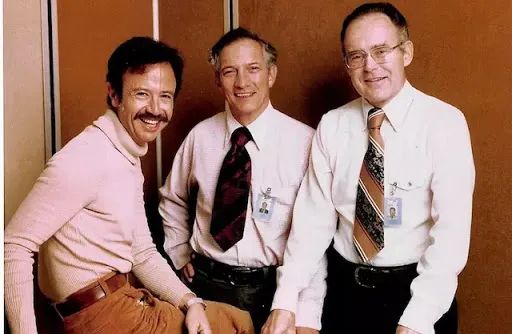

安迪·格鲁夫与鲍勃·诺伊斯、戈登·摩尔

很长时间里,在“英特尔三人组”中,格鲁夫的名气是最小的。诺伊斯是集成电路的联合发明者,摩尔更是以著名的“摩尔定律”而广为人知。在一开始,格鲁夫是诺伊斯的助手,但很快他在管理上的天赋展现了出来,1979年,他被任命为公司总裁,主管研发和生产。

有媒体评论说:

没有诺伊斯,英特尔成不了大公司;没有摩尔,英特尔成不了技术领先的公司;没有格鲁夫英特尔成不了高效率的公司。英特尔的三驾马车每个人都很重要,但他们三人的合作更重要。

英特尔早期的重要产品是电脑中的半导体内存。1970年,英特尔开发出了世界第一款动态随机存取存储器,用于替代之前的磁芯存储器,很快占据了半导体内存的半壁江山。在接下来的十年里,英特尔成长为全球最大的计算机硬件制造商。

但是进入1980年代,大势陡变。日本半导体公司凭借极高的性价比、先进的技术、高效的生产线投入崛起,存储器市场由“美国内战”变成了“美日对决”。格鲁夫在书中描述说,

当时从日本参观回来的人,把形势描绘得非常恐怖。日本生产的半导体内存质量大大超出了我们的预计。

1980年,日本半导体内存只占全球不到30%的销售量,而仅仅五年后,不可能的情况发生了,日本实现了对美国的反超,包括英特尔、德州仪器在内的所有美国公司俱告亏损。

1985年的一天,格鲁夫来到摩尔的办公室。过去的一年,英特尔高层是在无休止的彷徨和争吵中度过的。

有人提出建一个巨型存储器工厂,如同当年的太平洋战争一样,与日本人面对面地硬打一仗;有人提议采用差异化战略,生产特殊用途存储器;还有人认为应该加大技术投入。

格鲁夫望着窗外,远处一座巨大的摩天轮在缓慢地旋转。他问意志消沉的摩尔:“如果我们被裁,董事会请来一位新的CEO,你觉得他要做的第一件事是什么呢?”

摩尔犹豫了一下,回答:“他会放弃半导体内存。”

格鲁夫想了一会说:“那就让我们自己来做这件事吧。”

1986年,英特尔出现创业以来的第一次亏损。第二年,格鲁夫临危受命升任公司的CEO。他决定放弃半导体内存业务,将注意力集中在微处理器——CPU(CentralProcess Unit)。

格鲁夫把这一时刻,称为战略转折点——

战略转折点就是企业的根基即将发生变化的时刻,这个变化又可能意味着企业有机会上升到一个新的高度,但它也同样可能标志着没落的开端。穿越战略转折点为我们设下的死亡之谷,是企业组织必须经历的最大磨难。

英特尔=存储器,这是多么简约而显赫的公式,现在,缔造者之一的格鲁夫要亲手将之抹去。他关闭了八家工厂中的七家,裁员7200人。公司几乎是在一种令人窒息的氛围中摸黑转型。

与IBM的郭士纳需要恶意收购莲花公司才能获得软件技术不同,英特尔在微处理器上有深厚的技术储备。早在1971年,英特尔就成功研发了全球第一个微处理器。