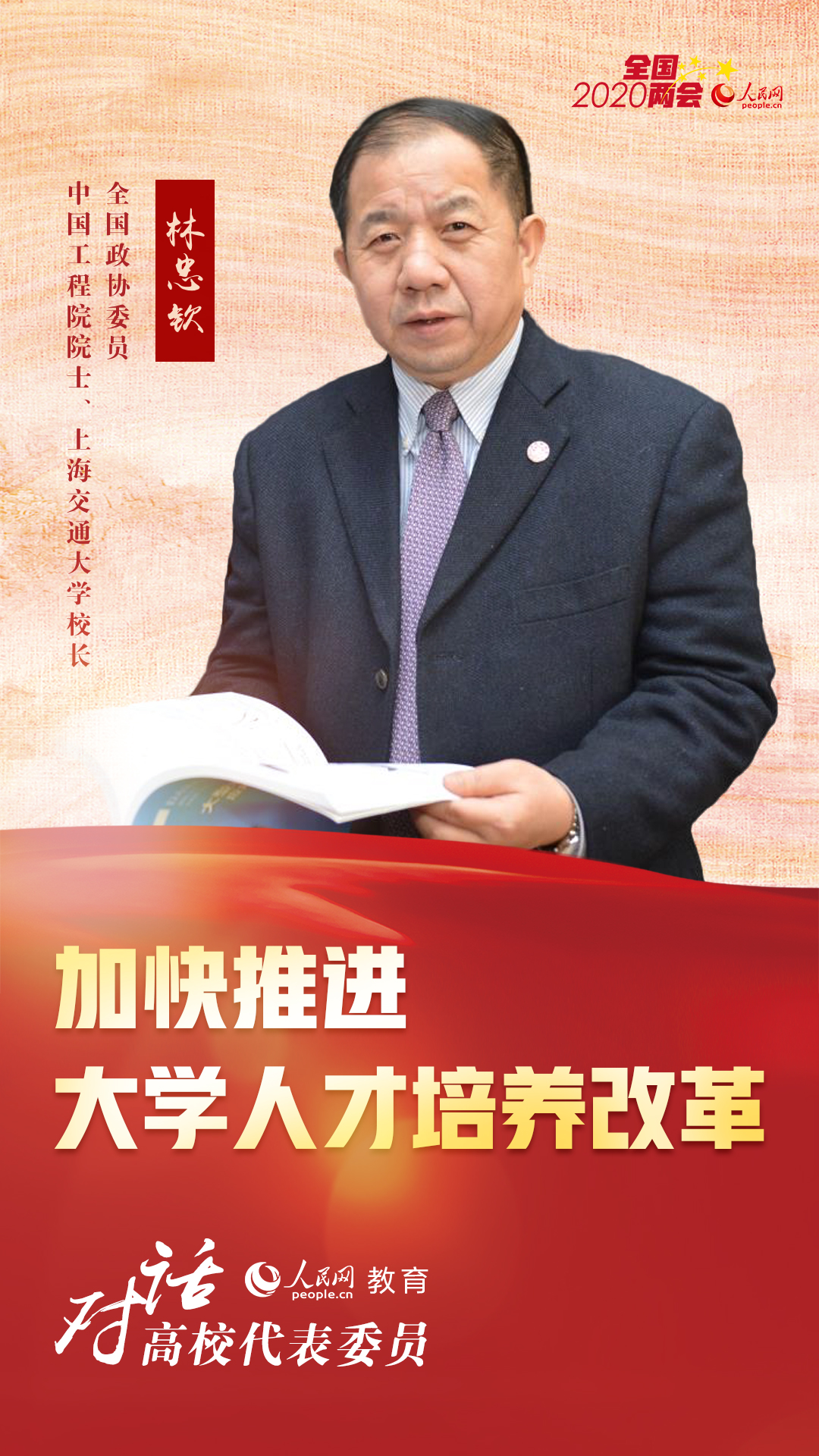

全国政协委员林忠钦:加快推进大学人才培养改革

人民网北京5月23日电(李依环)当前,5G、人工智能、物联网和云计算等新技术方兴未艾。2020年全国两会期间,全国政协委员、中国工程院院士、上海交通大学校长林忠钦接受人民网专访,就新一轮科技革命背景下,高校应当如何推进人才培养改革等话题进行了交流分享。

全国政协委员、中国工程院院士、上海交通大学校长林忠钦

新一轮科技革命将带来变革性影响

人民网:过去一段时间,网友对于新一轮科技革命的讨论很多。您认为,新技术将对我们的日常生活、生产方式带来哪些影响?

林忠钦:新一轮科技革命的技术核心,是对二十世纪中期以来计算技术的全面优化和深化。在计算技术已经深度渗透的领域,新一轮科技革命将赋予“计算”一词以全新的意义;在计算技术尚未占领的新地带,新一轮科技革命将会带来前所未见的影响与冲击。

第一,以5G、物联网和云计算为代表的大数据科学技术的进步,将使整个产业链、供应链、价值链被实时数据化,必将释放出不可估量的创新业态潜力。

第二,以机器学习为代表的控制科技的进步,会大量替代高阶劳动,进一步释放闲暇时间,为人类自我实现提供新的平台。

第三,以人工智能和机器人学为代表的未来科技,或将智识与情感数据化,在“他者”的创造中教会人类更深邃地理解自己。

总之,新一轮科技革命正在对人类生产、生活和生存方式,产生变革性影响,这种影响的广度和深度是前所未有的,这其中当然包括对大学的功能特别是其根本职能——人才培养产生深远影响。

对大学培养人才提出哪些新要求?

人民网:您刚刚提到新一轮科技革命对大学人才培养会产生深远影响。您觉得这种影响主要表现在哪些方面?对于高校培养人才来说,提出了哪些新要求?

林忠钦:首先,要应对知识更新速度带来的挑战。科技发展的摩尔定律使知识更新速度已经超出大学知识传授体系更新的极限速度。新一轮科技革命带来的计算力爆炸,进一步加剧了这种差距。大学能教给学生的知识滞后于实际的科技发展需求已成为无法避免、不可逆转的新常态。面对这样的新常态,就更有必要进一步加强培养学生扎实宽广的基础理论。

其次,要应对学科体系变化带来的挑战。人工智能、5G等新一轮科技革命核心技术的“赋能万物”特性,既为各个领域研究能力跨越式提升提供了更高效的技术工具,也进一步加剧了未来学科体系的交叉、融合与新生。近年来,为了适应社会对大学毕业生更加多元的需求,培养学生更具兼容性的知识体系,我国的大学专业学科设置正不断从精细划分向大平台宽口径转变,但与新一轮科技革命带来的学科融合趋势相比,我国当前的学科设置仍有很大的改革布局空间。

长远来看,未来的学科布局设置与当前相比一定会有翻天覆地的变化,就像我们现在看五十年、一百年前的大学学科设置一样。因此未雨绸缪、与时俱进地规划更加适应新一轮科技革命趋势的专业设置,是培养适应面向未来事业需求人才的重要支撑。

第三,要应对科学伦理问题带来的挑战。科学技术的发展在给人类带来便捷的同时,也给人类带来了风险,其背后还有许多新出现的科学伦理问题。以人脸识别技术为例,一方面,它可帮助公安部门迅速追溯、追踪案情,将犯罪分子尽快缉拿归案,还社会以正义,但从另一个角度来说,它对个人隐私也造成了新的威胁。越是先进的技术,在被不当使用时对社会的威胁也越大。

大学生终究是要融入社会的,学校的职责不仅是让他们学习科学知识,更重要的是让他们更加清晰地认识自身的使命与价值,让他们更加清晰地理解所学科学技术背后的使命与价值,这就需要大学更加注重学生科学知识与人文素养的协同发展。正确的价值导向引领是大学最根本的任务,落实到人才培养的具体举措上,就是要加强融合人文科学、社会科学与自然科学的通识课程建设,将责任教育、伦理教育与美学教育融入专业教育。

高校在战“疫”中彰显责任与担当

人民网:高校汇聚了大量人才与科技资源,您如何看待战疫中的科学力量以及高校发挥的作用?

林忠钦:高校是人才的聚集地、科技的策源地和思想的引领地,在新冠肺炎疫情防控的过程中,我国高校在驰援抗疫前线、检测试剂和疫苗研发以及抗疫知识传播、壮大抗疫正能量等方面发挥了重要的作用。