阿里巴巴这16个字,区分了普通员工和一流人才

上次我给大家分享了阿里巴巴通过“一张图、一场仗、一颗心”打赢了“非典”,度过了无数危机,成就了如今良将如云、弓马殷实的阿里巴巴。今天,我想在这些方面做一个升华,把重心放在“一场仗”里的目标线维度。

“一场仗”的本质是借假修真,通过追过程、拿结果的过程修人和修机制。

管理大师德鲁克对于目标管理有一个观点,他认为,目标管理要达到两个核心目的:一个是激励,一个是控制,通过设定目标对整个组织的行为进行控制。

从这个角度来说,达成目标就不仅仅局限于定目标,而是调动所有的资源,围绕着企业或团队的整体目标往前走,对工作进行持续地追踪。

在阿里巴巴,我们要达成目标,必须要做三件事:定目标、追过程、拿结果,这是阿里巴巴管理三板斧中的一部分,同时也是阿里巴巴捱过无数危机悟出的管理之术。

作 者:王建和 成长引力创始人 阿里巴巴文化布道官

编 辑:庞金玲

来 源:正和岛(ID:zhenghedao)

我在阿里的3个重要收获

在讲解具体方法之前,我想先跟大家分享一下我在阿里的三个重要收获,即:说“why”的能力;培养终局思维、站在未来看现在的能力;以及培养目标感和结果思维。

1. 说“why”的能力

阿里巴巴的管理者与其他管理者的区别在于说“why”的能力。在阿里,管理者布置任务、设置共同目标时,会花费大量的时间向员工说“why” ,即为什么做这件事情?做这件事的初心是什么?

即便我离开阿里,成立自己的公司后,我依旧会在开展项目时,向团队伙伴说“why”。首先重点问“为什么这么做?”随后问“初心是什么?”最后问“这个项目要达到什么样的目标?”只有清晰地回答出这些问题后,我们才能去干,而非看见别人做就盲目跟风。

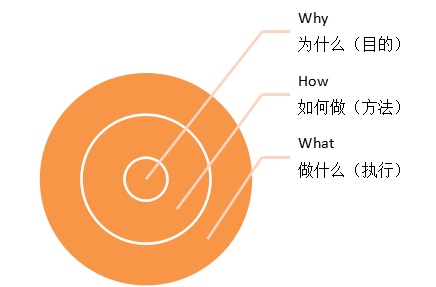

百度TED排名前10的“黄金圈法则”,可以帮助管理者提升自己说“why”的能力。

黄金圈法则

在传统的管理者思考模式中,管理者在面临一件事情时,都会从“what”开始思考,这本质上是大众模式。在非凡的模式中,管理者会先思考“why”,回答“我为什么这么做?”的问题,然后再思考“what”。前者是从外向内的思考,后者是从内向外的思考。

在阿里工作的日子里,锻炼了我的“从内向外”的思维,让我具备了说“why”的能力,明白自己的初心,对成功有了清晰的认知。成功就是不忘初心下的极致,时刻围绕着终极目标,在做事情的过程中不断地去回顾这些初心,这也是黄金圈法则的内涵。

作为管理者,我们在给员工布置任务、设立目标时,如果不说“why”,会导致员工不知道为什么这么做,无法让员工长期进行下去。因此,我们一定要把“why”讲清楚。

管理是让工作有成效,是让伙伴有成就。由此可见,管理者可以从从工作、公司、团队的层面,以及伙伴成长这两层面来说“why”。

2. 终局思维

阿里有一句土话:站在未来看现在的能力。马云也一直向阿里人强调要具备三观,即未来观、全局观和全球观,尤其是未来观,因为这能够让人站在未来看现在。

如此,我们才会知道未来去向哪里,了解我们的终局是什么。而站在未来看现在的本质就是终局思维。

公司的战略布局需要以终为始。一个企业一定要有自己的战略,这样才能明确未来的发展方向。“物有本末,事有终始,知所先后可近道矣”,这便是以终为始的思考的效用所在。

愿景驱动战略,愿景是以始为终的思考的主要内容,包括思考“未来的去向是哪里?如何制定战略?”等问题。大多数人在面对未来时,会思考“我们今天有什么?我们去干什么?”的问题,可阿里、华为、亚马逊等企业,都会思考“我们未来将会成为什么样子?我们今天要干什么?”的问题。

马云的思维方式也是如此,他一直在思考“10年后电子商务会成为什么样?互联网会成什么样?云计算会成什么样?今天我们该怎么去做?”问题。他认为站在未来看现在,一定不能因为现在有什么,而决定未来做什么。

管理者也要具备终局思维,进行以终为始的思考。如果你用现在的能力规划未来,是对自己不负责任的表现。因为一个人今天的能力是有限的,你会随着今后的成长而变化。因此,你要去思考“在未来我要成为什么样的人?”的问题,然后再决定今天该做的事情。