行业透视 | 三类三四线城市风险特征明显,需审慎拿地

在优质土地大量入市的刺激下,绍兴、常州、徐州等热点三四线城市土地市场热度近来不断上升。据CRIC机构反馈重点城市土地竞拍信息,无锡、常州、金华等城市均有地块吸引数十家房企参拍地块,部分地块甚至出现竞拍超百轮的现象,这些三线城市俨然是规模房企布局的热点。

然而,多数三四线城市2019年商品房成交规模下滑,库存压力重现,当前拿地未来可能面临较大的去化压力。那么,在这些热点三四线城市中是否也存在同样的现象?当下拿地是否安全?接下来,本文将以30个三四线城市为样本,结合2017年~2019年土地成交情况和商品房成交情况来分析热点三四线城市的潜在库存情况,为房企在这些城市拿地提供参考。

1

热点三四线近年来供求关系较均衡

当前潜在库存仍处于较低水平

从地理位置来看,作为样本的30个三四线城市,主要集中于长三角和珠三角区域,除此之外,还包括洛阳、九江、柳州等中西部的强三四线城市。这些城市中,9成以上的城市近三年商品房成交规模均值超过了300万平方米,有一定的需求支撑。

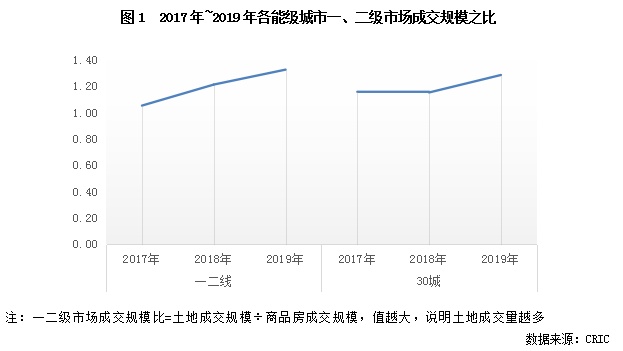

在需求支撑下,这30城的市场供求关系的健康程度并不弱于一二线城市。联系近三年土地成交规模和商品房成交规模的供求趋势来看,虽然30城与一二线的供求比均呈现上升趋势,但30城的涨幅相对较为缓慢,市场上供求关系仍处于一个较为健康的水平,库存压力虽有上涨但仍处于较低水平。而一二线城市为了稳定房价和城市建设需要,近两年明显加大了土地供应,同时又由于调控政策相对更加严格,导致购房需求被积压,近两年商品房成交规模多出现回落趋势,导致供应端压力逐年增加。

2

多数城市潜在库存较低

徐州、盐城供地规模明显过量

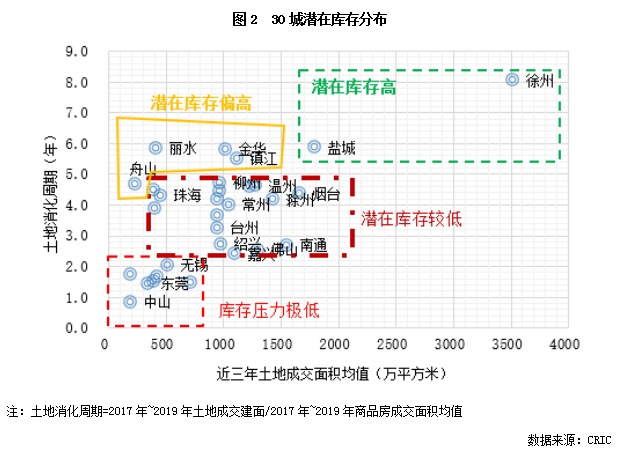

分城市来看。通过分析这30个城市近三年成交土地消化周期和土地成交规模,可以看出,大多数城市供求关系较为合理,潜在库存压力较小,不过还是有少数城市存在供应明显过量的问题,未来面临库存积压的风险较高。具体来看,这些城市可分为四类:

1)潜在库存处于高位:供地规模明显过量

在30个城市中,徐州、盐城两个城市的土地消化周期明显偏高,特别是徐州,近三年成交土地的消化周期高达8.1年,土地供应明显过量。虽然这两个城市人口基数比较大,有一定的需求支撑,但随着投资购房的减少,本地需求规模基本见顶,即使是商品房成交规模连续三年上涨的徐州,其涨幅也明显回落,未来商品房成交规模大概率会回落;而这两个城市土地供应量又明显偏高,近三年土地成交面积均值均超过了1500万平方米。就此来看,徐州和盐城潜在库存量明显处于高位。

2)潜在库存偏高:土地供应规模处于相对低位,但市场容量更小

这类城市中包括舟山和丽水这样土地供应规模相对较小的城市,近三年土地成交规模虽不及500万平方米,但土地消化周期却基本都在4.5年以上,处于较高水平。对于这类城市,由于人口基数相对较低,加之距离核心城市较远,难以受到核心城市辐射利好,因此市场容量也相对较小,2019年商品房成交规模基本都在250万以下,仅约当年土地成交量的一半。就此来看,这些城市也存在一定的库存风险。而如金华和镇江这样商品房成交规模虽然近年来有所增长但仍处于较低水平,然而其土地供应量都在1000万平方米以上,供地量显著超过商品房成交规模,导致城市潜在库存偏高。

3)潜在库存较低:市场供求关系健康

热点城市中,大部分城市包括近来热度较高的佛山、常州、南通、绍兴等,市场供求关系相对均衡,潜在库存处于较低水平。究其原因,主要是佛山、常州等城市近年来发展不断向好,对人才的吸引力明显提升,持续流入的人口使得当地的购房需求增长动力充足,因此虽然不少城市年均供地规模在1000万平方米左右的高位,但土地消化周期均处于合理水平,未来面临的库存压力也相对较低。

4)库存风险极低:土地供应较为紧缺

这类城市共有7个,分别是无锡、泉州、芜湖、清远、惠州、东莞和中山。除无锡和惠州外,余下5个城市的近三年土地成交规模均值不足500万平方米,对比其商品房成交体量明显偏小。以东莞为例,2017年~2019年三年内商品房成交规模均在650万平方米以上,但东莞近三年土地成交面积均值仅为343万平方米,仅为商品房成交规模的五成左右,土地供应明显紧缺。另一方面,这些城市中多数城市居民购买力相对较强,同时在人才政策利好下,近年来人口增长相对较快,能充分支撑当前的需求规模。综上来看,这些城市的库存风险比较低。值得一提的是,中山主要是由于土地市场招拍挂出让占比较低,大量地块通过三改等方式供应,导致土地消化周期指标“虚低”,实际土地供应要更多。

3

盐城、舟山、株洲近期供求关系恶化

进入拿地应慎之又慎