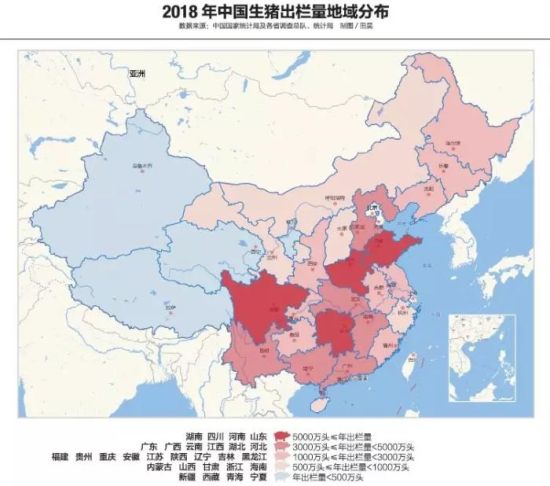

养猪产业再布局 “南猪北养”格局将彻底被打破

养猪产业再布局

中国新闻周刊记者/霍思伊

非洲猪瘟进入下半场,喜忧参半。

全国的产能开始逐渐恢复。10月,全国能繁母猪存栏首次止降回升。每一只能繁母猪,都代表着更多小猪和长大后的肥猪。产能逆势上涨,给“保供”迫切的各地都打了一剂强心针。

最新的一次农业农村部发布会上,农业农村部畜牧兽医局局长杨振海说,力争明年底基本恢复到常年80%左右的水平。

与此前相比,这次有了一个更具体的数字。以前的几次发布会上,杨振海一直称,“明年有望恢复到正常水平”。

但非洲猪瘟恐慌仍没有消散。疫苗仍在研发阶段,最快的还处于临床前研究,从临床到应用,还有一段艰难的路要走。

在未来的很长一段时间内,中国的生猪生产都要在猪瘟下突围。

退场

天还没亮,酒厂和豆腐厂的门口就挤满了人,酒糟和豆腐渣太受欢迎了,不仅论斤卖,还要排队抽签。每天,都有无数三轮车拉着几个大桶,从饭店、食堂、餐馆、酿酒厂、豆腐厂和菜市场出来,桶里是些剩饭剩菜、肉骨、各种食物残余,俗称泔水。它们将会混着糠和玉米,在猪的肚子里分解成糖类、纤维素、蛋白质、脂类和无机盐,最终转换成猪身上的膘和人们餐盘里的肉。

养猪人喜欢用泔水喂猪,因为便宜、有营养。中国人也喜欢吃泔水猪,因为比饲料猪的肉有弹性,带劲。

但从2018年8月,在这片土地上存在了几千年的养猪方式遇到了前所未有的挑战。

未经处理的泔水会携带非洲猪瘟病毒。研究表明,泔水成分复杂,经常含各类猪肉制品及生鲜猪肉残渣。非洲猪瘟病毒在猪的内脏里可以存活很久。在中国发生的前21起非洲猪瘟疫情中,有62%的疫情与饲喂餐厨剩余物有关。这些疫情多分布在城乡结合部,往往呈多点集中发生。

非洲猪瘟爆发以来,国家三令五申要禁“泔水猪”。因此,一起受影响的还有用泔水喂猪的主体——中小散户。

国家虽然没有明确对中小散户发出禁令,但从接连几个出台的政策看,至少不像对规模化大场一样态度积极。

在去年下半年疫情最严峻的时期,为了减少非洲猪瘟的传播,国家采取大范围的“跨省禁运”政策。但也开了一道口子,允许“点对点”调运。

比如,山东与浙江“点对点”;河南与上海达成协议,每天供肉1000吨。但该政策只针对大猪场,要求猪场的存栏至少在3000头以上。中小散户的猪依然卖不出,损失惨重。

2018年10月29日,农业农村部开始从上到下力推“两场”保护,也就是规模化猪场和种猪场。所谓“保护”,其实是清退“两场”周边3公里内的中小散户,目的是在大场周边构建生物安全屏障,抵御猪瘟疫情。

被劝退的散户有些排斥,更多的是借驴下坡,收下政府的钱迅速从养猪业里抽身。湖南省畜牧兽医研究所总畜牧师彭英林参与了湖南的“两场”保护行动。他告诉《中国新闻周刊》,散户大多数比较配合。他们早就因为猪瘟而惶惶终日,正好不再趟这个浑水。

从目前爆发的案例来看,猪瘟来袭,最先倒下的是这些中小散户。他们大多用泔水喂养、卫生条件差,也没有足够的钱来建生物安全设施。但和几百头、几千头的规模场比,散户至少不是重资产,把家养的几十头或最多两三百头猪抛售后,可以迅速变现,提前脱身。

无论是主动还是被动,这轮疫情都加速了中小散户的退场,也加速了整个养猪业的洗牌。

“茅草房已经不能住了,现在必须要住进‘高楼大厦’。”衡阳市农业农村局总畜牧师贺晓霞这样对《中国新闻周刊》说。

跃进

非洲猪瘟到来之前,中国生猪产业正从以散户为主到规模化为主的过渡阶段,规模养殖比不断提升。官方数据显示,年出栏500头以上的规模养殖场户从2007年的31.7%上升到2018年的49.1%。

但从增长曲线上看,生猪产业的规模化进程一直比较平缓,近十年来保持同样的速率,几乎没有波动,直到2018年8月。

中国畜牧兽医学会养猪学分会秘书长、中国农业大学动物科技学院教授王楚端对《中国新闻周刊》指出,过去10年里,每年平均有500万中小散户退出,非洲猪瘟使他们退出的进程进一步加快,产业的集中度明显提升。未来,中国集团化、规模化养猪的步伐会越来越快。