中國制造迎來高光時刻

原標題:中國制造迎來高光時刻

河南許昌努力打造中部地區“智造之都”。牛書培攝/光明圖片

【經濟界面】

10月6日,自然資源部中國極地研究中心和貴州詹陽重工在中國極地考察國內基地碼頭舉行交車儀式,由雙方共同研發的“南極2”號極地全地形車將奔赴南極,助力南極科考。

昔日,中國人去日本買電飯煲,去德國買菜刀,去美國買手機。悄然之間,國貨正崛起,華為手機力壓蘋果,海爾、美的全球布局。不僅如此,中國與日俱增的科技實力,正在為中國制造注入不竭動力。“墨子號”量子科學實驗衛星、蛟龍號深海載人潛水器、C919大飛機、“復興號”標准動車組等大國重器不斷涌現。中國制造的體系逐漸完善,競爭力與日俱增。

世界銀行數據顯示,2010年我國制造業增加值首次超過美國,成為全球制造業第一大國,此后連續多年穩居世界第一。大國制造,從硝煙裡走出,歷經艱難困苦,終於繪就成一幅波瀾壯闊的畫卷。站在新的歷史起點上,中國制造又該如何“由大變強”,實現高質量發展?

1.70年跨越發展成就輝煌

【案例】

能根據語音指令進行沖洗、消毒等操作,還能唱歌、播報天氣的智能馬桶﹔為老年人量身打造,有“門”可進、無需抬腿跨入的智能浴缸……在位於福建省南安市的九牧廚衛股份有限公司,多款智能廚衛產品讓人嘖嘖稱奇。

走進九牧智能制造車間,會看到大量工業機器人正有序運轉。現場一位工作人員介紹,該車間使用自動化生產線后,生產效率提升80%,制造能耗下降40%,生產線人員節約600人,產品合格率大幅提升。九牧董事長林孝發說,多年來,九牧堅持自主創新,每年投入到技術研發和產品創新方面的費用不少於銷售總額的5%,逐步實現了從傳統制造業向智能制造的轉型。

一個工廠的轉型,折射出一國制造的變遷。縱觀我國制造業發展史,那些高光時刻振奮人心,那些輝煌成就令世人矚目。

1949年,鞍鋼第一爐鐵水奔騰而出,如今,我國已成為全球第一產鋼大國﹔1952年,第一台蒸汽機車研制成功,如今,時速350公裡的高鐵在華夏大地上馳騁﹔1956年,我國第一輛“解放”牌汽車駛下生產線,2018年,全國汽車產量超過2780萬輛,連續10年蟬聯全球首位……

新中國成立之初,我國制造業基礎薄弱、設備簡陋、技術落后,隻能生產少量粗加工產品。經過70年特別是改革開放以來的發展,我國制造業實現了歷史性跨越,成為擁有聯合國產業分類當中世界第一制造業大國。2018年,我國制造業增加值佔全世界的份額達28%以上,成為驅動全球工業增長的重要引擎。

工業和信息化部部長苗圩表示,黨的十八大以后,隨著創新驅動發展戰略的深入實施,我國在主要領域和方向上實現了“佔有一席之地”的戰略目標。我國自主研制的“復興號”高速列車、第三代核電“華龍一號”等都達到國際先進水平,涌現出一批以華為、中車等為代表的領軍制造企業。

如今,高鐵動車組已成中國靚麗名片,走出國門﹔發電設備、輸變電設備、軌道交通設備和通訊設備產業方面已處於國際領先地位﹔“神威·太湖之光”超級計算機多次蟬聯全球超算500強榜首﹔載人航天和探月工程取得重要成果,北斗導航進入組網新時代。2018年,我國手機、計算機和彩電等產品產量分別達18億部、3.1億台、1.9億台,佔全球總產量的比重在70%至90%之間。

70年來,從發揮成本優勢,承接全球制造業轉移到自主研發、創新突破,由主要依賴人工到逐步實現自動化、數字化、智能化,中國制造創新能力不斷增強,生產方式更加高效,產品質量加速提升。

“中國已經不再是那個隻能批量生產他國創新產品的國家了,中國制造正在轉型為中國創造。”在英國廣播公司拍攝的名為《中國創造》的紀錄片裡,來華採訪的外國記者發出這樣的感嘆。

2.處在爬坡過坎關鍵時期

【數據】

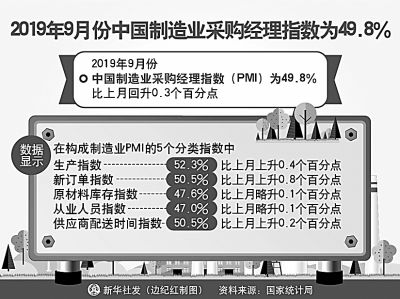

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河介紹,9月份,制造業PMI為49.8%,比上月回升0.3個百分點,雖然仍處於榮枯線以下,但整體景氣較上月有所改善。隨著一系列扶持實體經濟發展的政策措施相繼落地,制造業企業生產經營活動預期指數環比上升1.1個百分點,達到54.4%,為第三季度高點。

當然,在看到成績的同時,也要充分認識到制造業發展所面臨的困難和挑戰。