史论结合,让学生学会历史学习方法

通过本节课的学习,了解丝绸之路在不同历史时期形成及变化的背景与影响,让学生学会在特定的时空下准确地分析和解释问题,掌握论从史出、史论结合的历史学习方法。认识到和平、主动、开放是国与国之间交往时应该秉承的政策与精神,提升民族责任感和自豪感,涵养家国情怀。

教学导入

2013年,习近平在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出建设“一带一路”的战略构想。

丝绸之路依据其特点,在不同的历史时期又有不同的称谓,如“丝绸之路”“陶瓷之路”“白银之路”。为什么会有不同的名称?这节课我们就一起来寻找隐藏在名字后面的内容。

设计意图:以“一带一路”战略构想和十九大报告导入本课,贴合时政。

新课展开

【环节一 寻因、探果】

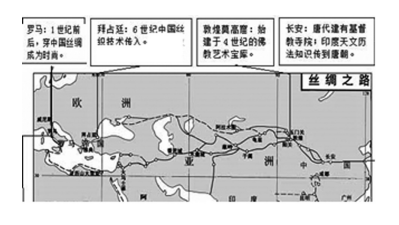

活动1:出示地图,描述丝绸之路的路线,并思考推动西汉丝绸之路开通的因素有哪些。

总结:推动丝绸之路开通的因素主要包括:政治上,张骞出使西域,西汉政府对西域地区有效的管理;经济上,汉代丝织业技术的发展。

活动2:出示地图材料和文字信息,探究丝绸之路的开通对中西方产生哪些影响。

总结:丝绸之路的开通促进了欧亚经济、文化、科学技术的双向交流,丰富了沿线人们的生活。对中国:经济上,丝绸远销欧洲,推动中国手工业发展,长安成为国际化大都会;文化上,基督教、佛教传入中国,佛教与儒学思想、道教思想相互融合;社会生活上,胡萝卜等西域作物传入中国。对罗马:丝织技术传入欧洲,推动当地手工业发展;中国丝绸远销欧洲,丰富沿线人们的生活。

设计意图:通过地图帮助学生建立时空观念,培养学生从图文材料中提取有效信息的能力。

活动3:出示地图材料(图略)及文字材料,寻找陆上丝绸之路转变为海上陶瓷之路的因素。

印度洋及中国海一带⋯⋯这个贸易体系自产生以来总体上就是和平安定的⋯⋯波斯和阿拉伯商人优秀的商业才能和开拓精神更促进了贸易的良性循环⋯⋯此时从东亚、东南亚、印度、阿拉伯直到欧洲都处在经济文化的上升发展时期⋯⋯两宋时代,这些国家和地区经济日益发展、交换能力逐步增强、商品需求不断扩大⋯⋯有效地刺激了贸易的繁荣。——黄纯艳《宋代海外贸》

精美的华瓷外销,陆上交通,晓行夜宿,辗转搬运,极易破损;而靠海路运输,则不虞路途之遥。而且,海路运输比之陆上运输,不仅安全、安稳,载量也大得多。据估计,一支由30头骆驼组成的沙漠商队,只能装载9000公斤货物,而一艘海船则可载船货60-70万公斤,相当于两千头骆驼的运输量。二者的优劣是显而易见的。——何芳川《中外文化交流史》

总结:陶瓷之路出现的原因包括以下几方面。政治上实力下降、政府不能有效控制西域地区以及政府积极的对外政策;经济重心南移,制瓷业等手工业发达,经济发展带来对商品的需求量增加;科技上,造船和航海技术的发达;其他因素,海上运输的优势,及阿拉伯商人的推动。

活动4:出示文字材料,探究海上陶瓷之路又会对中西方产生哪些影响呢。

在埃及、伊朗、巴基斯坦等地,发现了大量唐代瓷器碎片,其中包括唐三彩、邢州白瓷、越州黄褐釉瓷等。在我国海南岛东南部海滩和西沙群岛海域,也发现了成捆堆叠的唐宋时期的瓷器。

唐宋时期,广州出现几种新行业:和香(把舶来的香料制成香品)、解犀(把舶来的象牙和犀牛角进行切割)、译人(翻译)和舶牙(舶来品交易经纪人)。每年进入广州的外国人约一万人次,广州出现了供外国人居住、经商的“蕃坊”。——2017高考北京卷41题

历史上的海上丝绸之路促成了贸易交流与地理知识、航海科技的传播,西亚不少商人带来了西方宗教,中国科技也相继西传。在古代这就是中国与南亚、东南亚各国和平友好往来的见证,也反映了中国在历史上的强大时期与周边国家睦邻友好,注重平等的经贸往来。——《拓展海上丝绸之路复兴海洋文明》

总结:对中国的影响显而易见。海外贸易地域广阔,交易规模扩大;推动制瓷业的发展;推动港口城市发展。对欧洲的影响,在文化上,四大发明传入欧洲,对欧洲影响深远;社会生活上,瓷器的传入,丰富了欧洲及沿线地区人们的生活。

设计意图:综合材料所有信息,提取并概括,从而形成历史解释;通过触摸高考试题,训练概括语言的准确性。

活动5:出示地图材料(略),描述白银之路的走向。补充文字及数据材料(略),了解“马尼拉大帆船”。