60年3代人,创造 12.9万亩绿色奇迹——兰州榆中县贡井林场造林纪实

原标题:60年3代人,创造 12.9万亩绿色奇迹

——榆中县贡井林场造林纪实

护林员们在修剪树木

火彦君在查看林场树苗

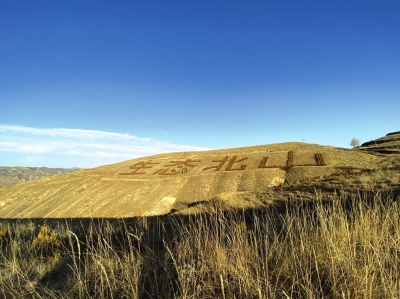

生态北山

鸡冠梁林站旧址

冬日的贡井林场

榆中广袤的北山,以荒凉、干旱和难以生存著称。但就是在这样恶劣的地方,60年来,贡井林场的员工们一棵树接着一棵树种,一代人接着一代人干,把“不忘初心,牢记使命”记在心里、握在手中,像亲手种下的柠条一样扎根林场,为保持水土、防风固沙、恢复生态默默无闻地劳作着、付出着,创造着让世人赞叹的绿化奇迹。

60年在荒山上造林12.9万亩

11月15日下午,榆中县贡井林场党支部书记、场长火彦君和同事们,在林场外不远的凉亭里召开了例会,布置贡井林场近期的防火工作。

时间已经到了11月中旬,天干物燥,正是林场防火的关键时期,火彦君和同事们丝毫不敢懈怠。从春季到冬季,整地、栽种、浇水、除草、防火,贡井林场人一年365天都拧紧着神经,如今12.9万亩的树林,是林场三代人的心血,可不能出半点问题。

火彦君在这里待了16年,算起来是林场第三代人了。2003年,30岁的火彦君复原回家,被分配到贡井林场,成了一名护林员。第一次来林场,火彦君从榆中县城坐车到山口,下车背着干粮就往场部走,走了整整3个半小时。北山恶劣的自然条件让他这个当过兵的汉子都犯怵,他打起了退堂鼓。但转念一想,自己是受过部队培养的,怎么能当逃兵?咬一咬牙,火彦君像榆中北山的一棵柠条,把根深深地扎进黄土,开始了他的造林之路。

“我刚来的时候,全林场有林地3.1万亩左右。”火彦君说,林场人在老前辈们的带领下,想尽一切办法提高树苗的存活率,为北山造林想点子、谋出路,不论是刚到林场的年轻人还是干了几十年的老员工,都绷着劲儿:林场人几十年的心血和努力,北山人几十年的绿化梦,不能砸在我们手里。

2008年,时任贡井林场场长的李学荣面临着一个问题:当时林场种下了3.26万亩苗木,所辖面积已经全部栽完,那是不是意味着新一代的林场人可以抱着前辈们的功劳睡大觉,每天巡巡山、防防火,刀枪入库、马放南山?望着远处依然寸草不生的广袤大山,林场决定:接着干。于是,结合黄土高原综合治理林业示范建设项目、“三北”防护林工程等,林场开始跳出自己的“一亩三分地”,让绿色向整个北山地区延伸。如今,经过11年的努力,林场管辖范围、造林区域已拓展到309国道沿线乡村,管护面积128600亩,造林面积58600亩,其中有林地10500亩,灌木林地24132亩,未成林地23968亩,林木覆盖率26.93%,贡井林场取得的成就,引起了世界的瞩目。

吃洋芋也要守在北山

从榆中县城出发,沿着蜿蜒曲折的盘山公路,驾车在北山山区。虽是冬日,但越往深山里走,荒凉渐退、绿意渐浓,经两个多小时山路到鸡冠梁附近时,绿色已成山峦的主色。

榆中北山恶劣的自然条件可以用一组数据勾勒:平均海拔2250米,年降水320毫米左右,无霜期127天,年平均气温5.8℃,最冷月平均气温能达到零下25度左右,四季吹风,最大风力能达到6级以上。一句话:在北山,别说造林,人的生存都是问题。

但是,榆中人民不信邪。1959年,在榆中县贡井镇、夏官营镇、清水驿乡、韦营乡的四乡镇交界处,国有贡井林场成立了。从那一刻起,林场人开始了60年的造林之路。

1961年,曾贵恒所在的哈岘林场合并到贡井林场,直到他1999年退休,是北山的第一代林场人。

时至今日,曾贵恒感慨地说:“当时的条件真是苦。”他回忆说,那时候他住在窑洞里,每天天没亮就起床,在食堂拿几个洋芋、一把红薯干或一包玉米面,背壶水就到山上挖树窝,一天能挖100多个。山高路远,只有一条土路通向山外,交通是个大问题。当时场里就养着十几头骡子、驴,马车也只有一辆,平时驮水、运粮、运苗就全靠它们。赶牲畜去趟兴隆山苗圃运树苗,得翻山越岭50公里,一走就是一天。畜力少,路途远,而且缺水,让造林工作很艰难。