航空工业强度所扎实推进改革创新 实现融合发展

中国航空报讯:6月30日,某型轨道车辆全尺寸静强度试验全部工况在唐山顺利完成,标志着该型车迈向批产又前进了一步。

在此次轨道车辆研发过程中,航空工业强度所充分发挥自身专业优势,全面承担起该型车辆投产前的全尺寸试验设计、仿真分析结果校核、应变监测和无损检测等任务,以航空强度技术保障了项目顺利进行,以专业优质的服务助力轨道车辆装备研发。

轨道交通实验室建设

事实上,这已不是强度所第一次和轨道交通领域“亲密合作”。在此之前,强度所已先后完成了我国时速250千米动车组车体和时速380千米高铁车体气密性疲劳试验,完成了世界首辆全碳纤维复合材料地铁车体的静强度试验验证等,强度技术一直在见证着航空与轨道交通的融合发展。目前,强度所面向大工业领域,形成了涵盖工业品强度试验验证、工业品强度设计仿真优化、CAE软件产品研发、减/隔振器研制、军民用降噪工程、大型试验装备研制、强度实验室建设与系统集成、强度技术衍生产品孵化等在内的八大业务体系,经营规模持续扩大,经济效益稳步增长,实现了向大航空、大防务、大工业的多领域跨越。以上这些均得益于近年来强度所扎实推进的改革创新实践。

战略引领,发挥组织优势

明确发展重点明确的战略指引。强度所围绕“强度”这一核心专业,提出建设“世界一流航空强度研究与验证中心”的愿景,制定“以航融航、服务大航空,以军融军、进军大防务,以军融民、支持大工业”产业发展新思路,按照“三同”原则,加强产业发展的顶层布局与规划,进行业务重组整合,理清了管理、技术与产业的关系,明确了技术产业发展的方向。

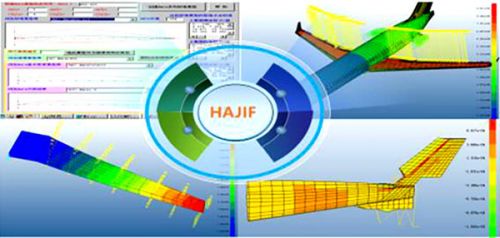

CAE软件

合理的资源布局。强度所梳理业务线条,将分散在各基层单位的市场业务归口管理,统筹科技创新和市场开拓等资源;在业务布局上集聚核心能力,紧密结合市场需求,集全所之力加大战略性新兴产业培育力度,尤其向处于科研生产瓶颈的关键能力倾斜,开发出了具备专业性、开放性和虚拟试验的、拥有自主知识产权的国产CAE软件HAJIF2018,研制出了各种机载、车载、舰载等适应多环境下的减/隔振产品,取得了良好经济效益。

多维度合作融合。强度所积极推动与政府、高校、企业、科研机构的合作。先后与英国帝国理工大学、德国ZWICK公司开展合作,实现国际融合;与上海适航审定中心、中国航发集团等单位联合共建实验室,加强科研能力共建共享,实现行业融合;在华东,强度所面向国产大飞机研制,与上海市政府开展军地合作,以其特有的军工科技力量助力着国产民机腾飞蓝天,实现了高效的军地融合。

技术为本,打造创新体系

激活发展动力构建创新平台。强度所通过建立创客空间(下辖:基础创新、工程创新和产业创新三个中心),来加速具备市场前景的新技术和新产品孵化,为待孵化项目提供涵盖研发、测试、开放展示等功能的独立运行场所和完备基础设施。同时,根据孵化进程和预期效益,给予不同额度的资金支持。目前已孵化出轨道交通行李舱锁、航空座椅液压调节锁等产品,具备广阔市场前景。

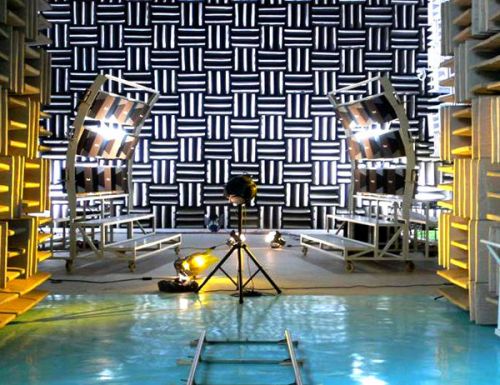

降噪工程

打造创新体系。强度所把提升技术创新能力作为跨越式发展的核心,联合内外创新资源,构建了以“基础创新为主体,工程创新和产业创新为

两翼”的“一体两翼”技术创新体系。该体系依托创客空间,以技术成熟度(TRL)为主线,打造基础创新到工程创新和基础创新到产业创新两条回路,贯通需求端到实现端的自主创新链,实现了技术创新体系与预先研究、型号研制和技术产业三大主营业务的相互融合,为发展提供了源源动力。

聚集智慧支持。强度所联合国内资源组建“国家队”,充分挖掘强度技术的潜在用途,实现价值突破。同时,邀请国内外知名专家开展强度大讲堂,授予强度所秦岭特聘专家,以及举办中国航空强度技术发展高峰论坛和中国航空强度技术青年论坛等举措,加强与国内外院校、科研机构及企业的合作,共同研究了一批基础理论、孕育了一批具有市场潜力的应用技术,如数字孪生技术、噪声控制技术、结构健康监测技术等。

市场为要,构建产业生态