呼伦贝尔实体零售业如何实现转型创新?

王元奎 王瑞平

系列报道之一

编者按

消费、投资、出口是拉动经济增长的“三驾马车”。2019年,“三驾马车”蹄疾步稳是呼伦贝尔经济发展的重要驱动力。就消费而言,近几年的数据显示,消费贡献率进一步提升,一方面和消费者的购买力增强有关,另一个不容忽视的因素是“新经济”的发展,打开了新的渠道,放大了消费量级,促成了消费升级。那么,在加快转型升级的背景下,消费市场如何带动实体零售业发展,呈现什么新气象?透过数据看经济,解读成绩树信心,今日本报深度观察推出《把脉经济数据 开出发展良方》系列报道,聚焦经济数据,谋划高质量发展,敬请关注。

近年来,随着全球经济一体化和科技进步日益加速,中国零售行业在经营形式、技术、模式等诸多方面发生更加显著的变化。随着阿里、京东、美团、小米等众多线上企业走入线下,消费需求的分层化、个性化、小众化、便利化和社群化等特点更加凸显。线上巨头如阿里,在以资本方式收购线下零售资源基础上,同时以更大的力度融合新零售技术,整合更有效的资源。

在国内大环境下,近几年来我市零售业发展基本稳定。从有形的实体店铺到线上初步发展,从单纯的百货店到百货、超市、综合体等多业态并存,新型零售也破土萌芽式发展。但受居民消费需求结构的调整以及网络零售快速发展等诸多因素的影响,我市消费品市场规模虽然不断扩大,但增速却逐渐放缓。实体零售业面临着商品同质竞价、竞争激烈、业绩下滑、成本上升、经营困难等诸多问题,目前面临前所未有的转型升级艰难期,困难和挑战日益凸显。因此,实体零售如何转型创新,值得思考和探讨。

实体零售占消费品市场绝对主导地位

市场规模不断扩大,增速放缓成为常态。面对复杂严峻的国内外宏观经济环境,我市深入推进供给侧结构性改革,积极发挥消费基础性作用。从总量看,2018年社会消费品零售总额完成678.58亿元,比2015年增加132.7亿元,年均增长7.5%。其中,2018年零售业全口径零售额完成386.89亿元,比2015年增加111.04亿元,年均增长8.8%,占全部社会消费品零售总额的57%。从限额以上零售业看,2018年限额以上零售业零售额完成88.47亿元,占全部限上零售额的91.3%。上述几组数据表明,我市近些年实体零售完全占据消费品市场绝对主导地位,实体零售的稳定发展也为消费品市场的繁荣和发展发挥了重要的支撑作用。

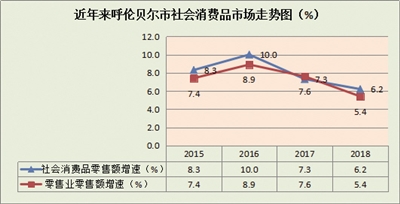

但从近年新常态下的消费品市场数据看,我市实体零售增长正呈逐步放缓的趋势。

从限额以上零售业法人单位情况看,截至2018年末,我市共有限额以上零售业法人企业108家,营业面积63.95万平米,从业人员6312人,与2015年相比分别减少12家、6.19万平米和1359人;按照经营方式分,2018年我市有独立门店98个,连锁总店5个,连锁直营店2个,与2015年相比,除连锁总店个数未减少,独立门店、连锁直营店均在减少;按照零售业态分,有店铺零售102个,无店铺零售仅4个,其他2个,2018年无店铺零售与2015年相比实现零的突破,达到4家。

综合零售经营困境重重,增长速度乏力。近年来,随着我国经济发展进入新常态,新型零售业态发生了巨大变化,尤其是网购对实体零售的冲击,使部分零售行业陷入经营困境。2018年我市限额以上综合零售仅10家,其中百货零售5家,超级市场零售3家,其他综合零售2家。限额以上零售企业销售额完成94.95亿元,比2015年减少9.08亿元,年均下降3%。从零售业态看,限额以上超市商品销售额完成3.22亿元,百货零售业销售额完成6.57亿元,年均分别下降16.3%和16.4%,反映出我市传统实体零售增长乏力,且增速放缓,经营情况并不乐观。

连锁企业发展稳定,亿元市场经营遭遇寒流。截至2018年末,我市限额以上批发和零售业连锁企业总店7个,比2015年增加2个;有门店344个,增加228个;连锁企业营业面积5.01万平米,增加0.16万平米;连锁企业从业人员数1770人,减少1018人;连锁企业商品销售额完成8.05亿元,增加3.24亿元。全市7家连锁企业其中5家属于医药连锁,而综合百货、商场、超市类连锁数量未有明显变化。

2018年末呼伦贝尔亿元商品交易市场3个,比2015年减少7个。