我国营商环境排名同比提升15位 国际竞争力持续

日前,世界银行公布了《全球营商环境报告2020》,中国的营商环境排名全球第31位,较去年提升15位。10月25日,国务院新闻办公室举行例行吹风会,由财政部和北京市、上海市有关负责人围绕“对标国际先进经验,持续优化营商环境”介绍相关情况。

在回答经济日报记者提问时,财政部副部长余蔚平表示,今年按照党中央、国务院的决策部署,财政部会同有关部门及参评城市政府,积极对标国际先进水平,取得了丰硕的改革成果;目前已经着手研究和启动下一轮的对标国际先进经验、优化营商环境改革工作。

改革力度更大、精准度更高、节奏更快

“打造市场化、法治化、国际化营商环境,是做好‘六稳’工作、实现高质量发展的重要抓手。”余蔚平说,事实证明,中国优化营商环境改革政策成效经得起市场主体和国际社会的检验。

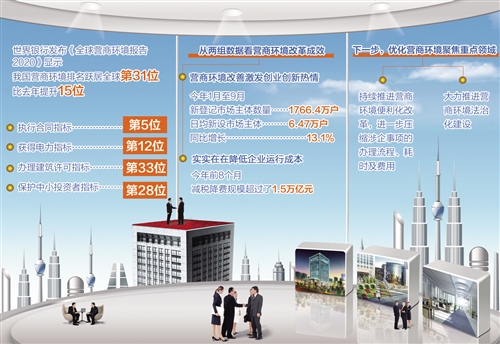

10月24日,世界银行发布了《全球营商环境报告2020》,我国营商环境全球排名成功实现高位提升,由去年第46位上升至第31位,并连续两年被世行评选为营商环境改善幅度最大的全球10个经济体之一。

余蔚平表示,面对复杂的国内外经济形势,近年来我国大力推进“放管服”改革、持续优化营商环境,“聚焦市场主体关切和短板弱项,瞄准国际一流水平,推出了大量务实有效的改革举措,不断激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力,促进经济社会持续健康发展。”

今年,我国优化营商环境的改革力度更大、精准度更高、节奏更快。余蔚平介绍,我国对标国际先进、对接国际通行规则,于年初制定专项改革任务台账,明确改革目标、责任部门、时间节点,完成了百余项改革举措,在推动工程建设项目全流程审批制度改革、完善保护中小投资者监管制度等体制机制改革方面实现了重大突破,进一步增强了我国营商环境的国际竞争力。

“特别是在有关部门大力支持基础上,北京和上海两市作为我国的样本城市,以参与世界银行全球营商环境评估为契机,敢于啃改革的‘硬骨头’、敢于蹚改革的‘深水区’,在办理建筑许可、获得电力、跨境贸易、开办企业、登记财产等领域进行了一系列大刀阔斧的改革,为全国的‘放管服’改革、优化营商环境树立了标杆,为国内其他地区提供了大量可学习、可复制的宝贵经验。”余蔚平说。

北京市副市长王红介绍,据世行报告显示,两年来北京大力度推进优化营商环境改革,共有88项改革被世行采纳。其中,在刚刚发布的2020版报告中,采纳35项,得分为78.2分,在去年大幅提升的基础上,今年又提高了4.6分,超过部分欧盟国家和经合组织(OECD)成员国水平。

“上海以制度创新为核心、以政府流程再造为抓手、以增强企业获得感为标准,充分发挥上海自贸试验区在深化营商环境改革方面的先行先试作用,借鉴国际经验推进‘放管服’改革,推动全市营商环境持续优化。”上海市委常委、常务副市长陈寅说。

营商环境由企业用脚投票

“营商环境好不好企业会用脚来投票。”余蔚平强调。无论从全国还是北京、上海两地情况看,营商环境的改善从企业的感受和行动中充分显现。

余蔚平用两组数据进行说明:一是营商环境改善持续激发了创业创新的热情,今年1月至9月,全国新登记市场主体的数量达到了1766.4万户,日均新设市场主体是6.47万户,同比增长达到了13.1%。二是让利于企业,实实在在降低企业的运行成本,今年前8个月,减税降费规模超过了1.5万亿元。

“中国近年来在‘证照分离’改革、加强知识产权保护、放宽外资行业准入限制、推行公平竞争规则等方面推出了一系列行之有效的政策,这些已经远远超出了《全球营商环境评估报告》所评估的范围。因此,我们对中国营商环境的国际竞争力充满了信心。”余蔚平说。

良好的营商环境促进了高质量发展,大大激发了市场主体活力。王红以北京的高新技术企业为例说明问题:2017年日均设立98家,2018年日均设立200家,今年日均设立250家,国家级高新技术企业累计达到2.5万家,实现了翻番。“可见良好的营商环境为企业的健康发展提供了非常重要的保障。”王红强调。

据悉,两年来,北京市积极探索,深化“放管服”改革,率先推出一批创新性强、影响力大的突破性改革措施。先后出台优化营商环境1.0版和2.0版系列政策149项,改革措施达191项。比如,开办企业率先推行“一站式服务”,实现“一窗办理,一次填报”,企业可一次性领取营业执照、公章、发票等。