2018中国茶叶消费市场报告丨中国酒业新闻网

2017~2018年,我国茶叶消费市场主要经济指标平稳运行,供需关系主导下的市场结构调整不断深化,茶叶企业通过深耕通路和广泛跨界开展营销推广促进销售,消费市场的关注重点更加倾向 “人”、“货”、“场”商业三要素的重置,消费者对茶叶品牌消费呈现越来越高的偏好,整体呈现出平稳的发展态势。

一、2017~2018年茶叶消费市场复盘——平稳运行、创新拓展、要素重置

从销售量与售价对茶叶销售额的影响来观测,2017~2018年与以往几年相比态势均衡;2017年,受到社会整体经济形势影响,价格因素的影响比例减弱;2018年,随着低线市场的觉醒,价格呈现出更高的影响力。

(一)市场体量与结构保持平稳运行

1. 各项主要指标稳定增长

2017年,我国国内茶叶年内销量(不含进口茶)达到181.7万吨,较前一年增长10.64万吨,增幅为6.22%;2018年,国内茶叶内销量(不含进口茶)达到191.05万吨,年增长9.35万吨,增幅5.15%。

2017年,我国茶叶市场内销额达到2353亿元,增幅9.54%;销售均价为129.05元/公斤,同比增长2.77%。2018年,茶叶市场内销额达到2661亿元,售价超过139.28元/公斤,同比增长7.93%。2017~2018年售价涨势呈现先趋缓后增长主要归结于两方面原因:第一,高端消费群体在经过连续多年、多茶类热点的连续性信息爆炸之后,在新技术的帮助下逐步消除茶叶市场信息不对称的影响,并开始反思之前为过度营销和品牌故事形成的溢价买单的行为。加之社会精明消费和“无品牌(logoless)”的影响逐步蔓延到茶叶消费领域,原有的高端消费群体逐渐进入“趋于理性、平衡价格与品质”的状态,高端产品数量的增加和价格上扬幅度有限,消费水平相对稳定。第二,驱动变化的主体力量是近几年行业开始逐步注意到的低线城市和农村市场。这部分市场的开发,加之移动互联网的普及,使原先处于“隐形”状态的消费群体被引爆,成为茶叶消费的新群体。

茶叶品牌消费意识不断强化,品牌茶叶延续了近几年的优势增长,市场占有率不断提高,2017年品牌茶叶市场销售额首次突破2000亿元,实现2085亿元;非品牌茶叶市场销售额减少至269亿元。2018年的情况,品牌茶叶市场销售额将达到2394亿元,接近茶叶市场销售额的90%;而非品牌茶叶的市场份额压缩至267亿元。

2. 茶叶产品构成调整优化

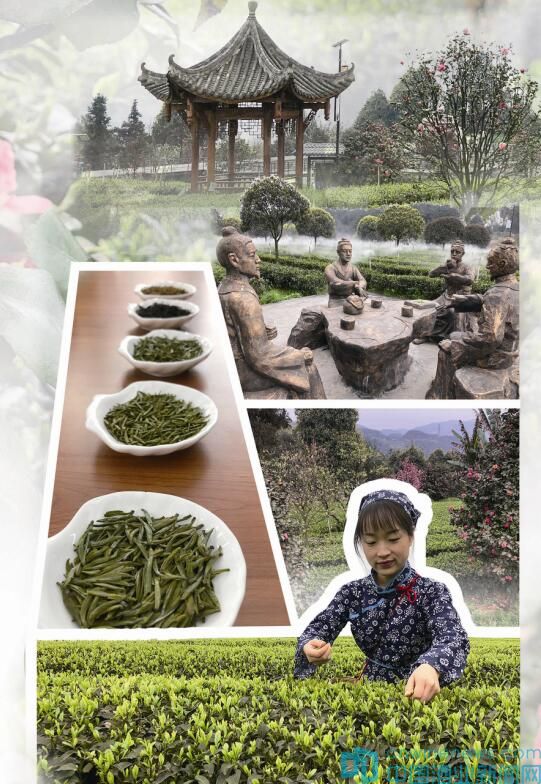

2017~2018年,茶叶消费市场延续了之前绿茶主导,黑茶、白茶快速增长的势头,红茶市场热度继续维持,而乌龙茶仍然处于低迷期。发展至2018年,各茶类具体销量、占比和市场态势表现为:绿茶120.55万吨,占比63.1%,总量增长之下占比呈现小幅下降;在其他热点茶类的强势之下,绿茶的稳定市场除了传统名优茶影响力不断提升的拉动作用之外,多个电商平台围绕春茶的专题促销活动也起到一定的助推作用。黑茶26.75万吨,占比14.0%;继湖南黑茶之后,广西六堡茶、湖北青砖茶等都相继加大了针对内销市场的开发力度,多点发力之下黑茶消费市场呈现出更大的活力。乌龙茶仍处于低迷期,年销售量21.21万吨,占比11.1%,茶类内部岩茶类热度不断上升成为拉动市场发展的最主要乌龙茶类,北方销区对其接受度上升。红茶连续几年震荡后市场稳定在18.91万吨,占比增至9.9%;传统红茶市场相对稳定增长,新兴产区产品逐步被市场认知认可,但面临进口茶威胁。白茶经过几年热销之后市场认知和产销规模均有大幅提升,2018年销量达到2.87万吨,占比上升至1.5%;但目前二手市场已经出现大量的白茶商品,加之白茶本身的存储特性,需谨慎市场存量。小茶类黄茶仍在摸索市场切入点,年销量0.76万吨,占比0.4%。

茶类变化的另一个特征是原有茶类的成功案例开始向其他茶类蔓延,例如:小青柑在茶叶市场形成风潮之后,首先是代用茶(广陈皮)的热度上升,之后类似产品小金柠(红茶+柠檬)、陈皮白茶等也相继推出,形成围绕柑橘类的开发热潮。

消费者视角下,产品的核心问题仍聚焦在安全与优质两点上。茶叶质量安全上,整个2017~2018年消费市场最大的舆情是2017年中涉及普洱茶中微生物的一篇文章,引起了行业内外和社会公众的广泛关注;其余多为“炒冷饭”或区域范畴,应对及时,并未造成大影响。标准方面,新版《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2017)的公布实施,缓解了困扰市场多年的稀土争议;《食品安全国家标准食品中最大农药残留限量》(GB2763-2016)及其补充标准相继实施,茶叶农残标准增补至50项,提振了消费信心。消费者对优质产品的认知与判断仍在摸索阶段,业内开始注重产品优质特征的展示这一销售后领域,仓储领域的讨论有效助力黑茶销售,多个茶类冲泡标准的出台也对消费者判定茶叶品质形成了一定的指导。

3. 消费群体组成变化趋好